Aktuelle Feste im

Jahreskreis des Heils

ÖSTERLICHE ZEIT

PASSIONS-

und O S T E R Z E I T

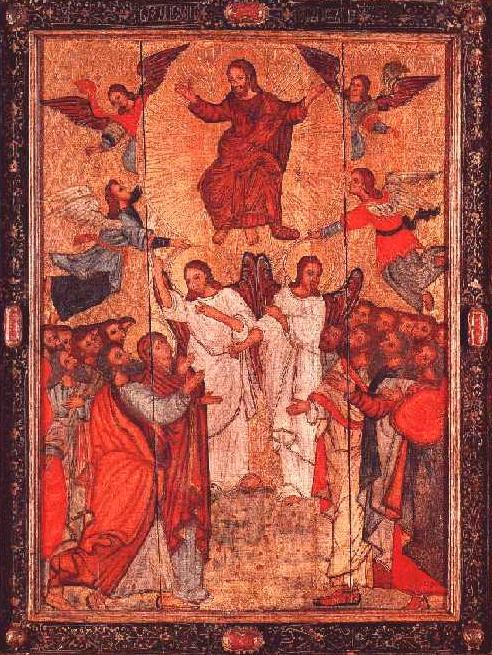

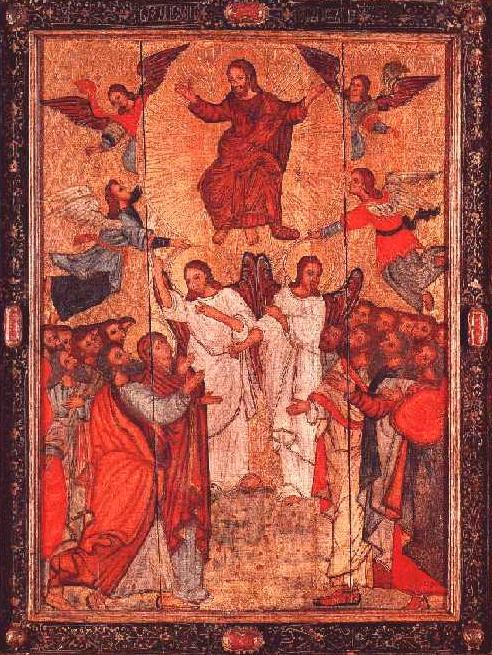

Himmelfahrt

|

PFINGSTEN |

Allerheiligen |

Geburt Hl.

Johannes

d.Täufers |

zurueck

zur Einstiegseite / zum

Auswahlmenue ueber alle Seiten der Orthodoxen Fraternitaet in

Deutschland

ÖSTERLICHE

ZEIT

König aller Tage,

Fest der Feste, über allen Tagen stehend und sie ordnend ist

das Pas´cha, das Ostern der Auferstehung des Herrn. Dahin

führt diese Zeit in den 40 Tagen der Grossen Fasten und

dadurch strahlt diese Zeit im Jubel der 50 Tage bis Pfingsten.

[1] Wenn

man eine Reise antritt, informiert man sich, wohin es geht. Und die

Fastenzeit kann mit einer Reise verglichen werden. Eine Reise mit dem

Ostern der Auferstehung als Ziel. Sie ist die Vorbereitung auf die Erfüllung des

Pas´cha, der wirklichen

Offenbarung.

Wir sollten also zu

Beginn diese Verbindung zwischen der Fastenzeit und Ostern zu verstehen

suchen; denn sie offenbart etwas für unseren Glauben und unser

christliches Leben sehr Wesentliches und Entscheidendes. ...

Die wirkliche Offenbarung des

Osterfestes der Auferstehung bringt uns das Neue Leben. In der Feier der

Osternacht, die heller ist als der Tag, können wir

singen: Heute ist alles mit Licht

erfüllt, Himmel und Erde und die Totenwelt. Wir feiern den Tod des Todes, die

Zerstörung des Hades (der trostlosen

atheistischen Todesvorstellung) den Beginn des neuen und

ewig währenden Lebens.

Diese Neue Leben wurde

uns Christen am Tage unserer Taufe geschenkt, wie der heilige Apostel

Paulus sagt, wir sind mit Christus ...

in seinem Tode begraben worden, damit wir auch, so wie Christus von den

Toten auferstanden ist, in einem Neuen Leben wandeln können (Röm

6:4)

...

Doch machen wir nicht die

tagtägliche Erfahrung, dass dieser Glaube wohl kaum der unsere

ist, dass wir immer wieder dieses neue Leben verlieren

und verraten; - dass wir in Wirklichkeit so dahinleben, als

wäre Christus nicht von den Toten auferstanden und als

hätte dieses einzigartige Ereignis nicht die geringste

Bedeutung für uns ?

Die alles, wegen

unserer Schwäche, wegen unseres Unvermögens,

ständig ein Leben in Glauben, Hoffnung und Liebe auf der Ebene

zu führen, auf die uns Christus gehoben hat, als er sprach: "Suchet zunächst

das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit"

Wir vergessen es

einfach - wir sind ja so beschäftigt und so in unsere

Alltagsgeschäftigkeit verwickelt - und weil wir vergessen,

versagen wir.

Und durch diese

Vergessen, diese Versagen und diese Sünde wird unser Leben

immer wieder alt -

nichtssagend, verdunkelt, letztendlich bedeutungslos - es wird zu einer

Reise bar jeden Sinnes, zu einem Ziel ohne Bedeutung. Wir unternehmen

alles, um selbst den Tod zu vergessen, und dann tritt er doch ganz

plötzlich mitten in unser ach so von Freuden

erfülltes Leben: erschreckend,

unentrinnbar, absurd. Wir mögen wohl von Zeit zu Zeit unsere

vielfältigen Sünden erkennen und bekennen, wir

unterlassen es aber, unser Leben auf das Neue Leben, das Christus uns

geoffenbart und gegeben hat, außurichten. ...

Wenn wir uns dessen

bewusst werden, können wir ermessen, was die Wirklichkeit von

Ostern umfasst und warum sie die Fastenzeit erfordert und voraussetzt.

Wir werden verstehen, dass die liturgischen

Traditionen der Kirche, all ihre Festkreise und Dienste vor allem

geschaffen wurden, um uns zu helfen, die Erfahrung und den Genuss

dieses Neuen Lebens, das

wir so leicht und immer wieder verlieren und verraten, wiederzürlangen. ...

...

Indes ist das alte Leben,

das Leben der Sünde und der Unwesentlichkeit, nicht leicht zu

besiegen und umzugestalten. Das Evangelium erwartet und fordert von dem

Menschen eine Anstrengung, zu der er in seinem augenblicklichen Zustand

seinem Wesen nach nicht fähig ist. Wir sehen uns von einer

Vorstellung, von einem Ziel, einer Lebensweise herausgefordert, die

gänzlich über unseren Möglichkeiten liegt !

Selbst die Apostel

fragten ihren Meister entmutigt, als sie Seine Unterweisungen

hörten: "Wie ist das möglich ?"

Es ist

tatsächlich nicht einfach, eine kleinliche Lebensvorstellung,

die sich auf den alltäglichen Sorgen, dem Streben nach

materiellen Gütern, nach Sicherheit und Lustbarkeiten

gründet, zugunsten einer Lebensvorstellung aufzugeben, deren

ausschliessliches Ziel die Vollkommenheit ist: "Seid vollkommen, wie euer

himmlischer Vater vollkommen ist." Diese

Welt hingegen verkündet in all ihren "Medien": "Seid

glücklich, macht es euch leicht, wählt den beQuemen

Weg". Christus sagt jedoch im Evangelium: "Wählt den

schmalen Pfad, kämpft und ertragt eure Leiden, denn das ist

der Weg zu dem einzig wahren Glück"

Wie können

wir ohne die Hilfe der Kirche diese erschreckende Entscheidung treffen ?

Wie

können wir bereuen und umkehren zu dem ruhmreichen

Versprechen, das uns jedes Jahr zu Ostern gegeben wird ?

An dieser Stelle erreicht

uns die Fastenzeit. Sie ist die Hilfe, die uns die Kirche als Schule

der Buße anbietet, die als einzige uns in die Lage versetzt,

Ostern anzunehmen - nicht als bloße Erlaubnis zum Essen,

Trinken und zum Nachlassen in unseren Bemühungen, sondern

wahrlich als das Ende dessen, was in uns "alt" ist, sowie als unseren

Eintritt in das "Neue".

In der Urkirche

bestand das Hauptziel der Fastenzeit in der Vorbereitung der

Katechumenen (der neu zum Christentum Übergetretenen) auf die

Taufe, die in jener Zeit während der Osterliturgie vollzogen

wurde. Indessen als die Kirche nicht mehr nur Erwachsene taufte und die

Einrichtung des Katechumenats wegfiel, blieb der grundlegende Sinn der

Fastenzeit derselbe. Denn, obgleich wir getauft sind, ist das, was wir

ständig verlieren und verraten, genau das was wir in der Taufe

empfangen haben.

Deshalb ist Ostern

unsere jährliche Rückkehr zu unserer eigenen Taufe,

während die Fastenzeit unsere Vorbereitung auf diese

Rückkehr ist, das langwährende und

ausdaürnde Bemühen, um schliesslich unseren eigenen

"Hinübergang" oder "Pas´cha" in das Neue Leben in

Christus zu vollziehen. Und wenn, wie wir sehen werden, die

Gottesdienste in der Fastenzeit noch heute ihre glaubensunterweisenden

und auf die Taufe vorbereitenden Charakter haben, so stellt das

für uns nicht etwa ein "archäologisches"

Überbleibsel aus der Vergangenheit, sondern etwas

Gültiges und Wesentliches dar. Denn jedes Jahr lassen uns die

Fastenzeit und das Ostern der Auferstehung einmal mehr das

wiederentdecken und wiedergewinnen, zu dem wir durch den in unserer

eigenen Taufe vollzogenen Tod und die durch sie bewirkte Auferstehung

geworden sind.

Wie beginnen eine

Reise, eine Pilgerfahrt !

Und wenn wir sie

antreten, wenn wir diesen ersten Schritt in diese "glanzausstrahlende

Reue" der Fastenzeit tun, sehen wir - in weiter, weiter Ferne - den

Zielpunkt.

Es ist die Freude

vor dem Fest des Osterns der Auferstehung, der Einzug in die

Herrlichkeit des Reiches des Herrn.

Es ist dieses

geistliche Schaün, dieses Vor-Kosten des Festes der

Auferstehung, welches die reuevolle Traurigkeit der Fasten in helles

Licht hüllt und unser Fastenmühen zu

einem "geistlichen

Frühling" werden

lässt. Die Nacht kann finster und lang sein, aber

während des gesamten Weges scheint eine nicht

erklärbare und strahlende Dämmerung den Horizont zu

erhellen.

"

Schenke uns die Früchte des Fastens und die Fülle

unserer Erwartungen, Du Menschenliebender ! "

Der

Umkehr öffne die Pforten,

Du, Der Du das Leben schenkst !

...

Denn durch schändliche Sünden habe ich meine Seele

befleckt

und mein Leben in Nachlässigkeit vergeudet.

...

In Deiner Güte mache mich rein

durch Deine huldvolle Milde !

[1]

Erzpriester ALEXANDER Schmeman (einer der wirksamsten orthodoxen

Theologen aus der russischen Tradition des 20.Jahrhunderts und vertraut

mit der geistlichen Krise des Westens, wirkte er kurz in Paris und dann

in den USA, wo er 1983 als hochgeehrter Professor des Akademischen

Orthodoxen Instituts des Heiligen Wladimir starb):

THE LENTEN SPRING

(DER FRÜHLING DES FASTENS) St.Vladimir´s Seminary

Press, Crestwood, New York 1969

in

deutscher Sprache:

Die Große Fastenzeit, Askese und Liturgie in der

Orthodoxen Kirche, (aus dem Englischen übersetzt von Elmar

Kalthoff)

Veröffentlichungen des Instituts

für Orthodoxe Theologie der Universität

München, Bd. 2 1994, S. 15f.

PASSIONS- und O S T E R Z E I T

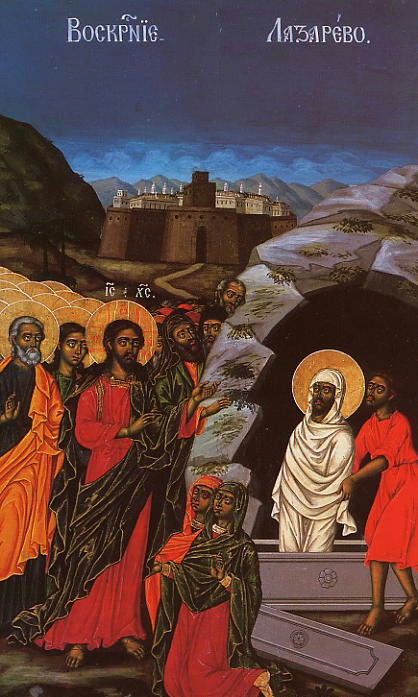

LAZARUS - Samstag

12.4.25

SONNTAG des Einzugs in Jerusalem (So. der

Palmen, der Blumen) 13.4.25

HOHE Woche

HOHER Donnerstag 17.4.25

HOHER Freitag 18.4.25

HOHER Samstag 19.4.25

STRAHLENDE AUFERSTEHUNG

- PAS 'CHA - FEST der FESTE 19./20.4.25

Sonntage und Feste im Licht der Auferstehung

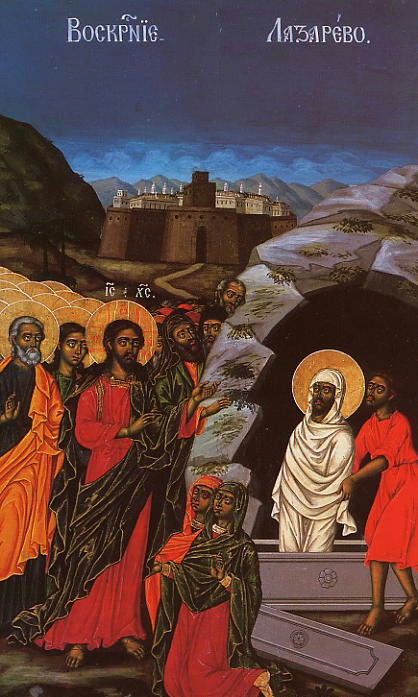

LAZARUS

- SAMSTAG

Lesung:

Hebr 12: 28 - 13: 8

EVANGELIUM:

Joh 11: 1 - 45

Um schon vor Deinem Leiden

die gemeinsame Auferstehung zu bezeugen,

hast Du Lazarus von den Toten auferweckt,

Christos Gott.

Darum tragen auch wir, wie damals die Kinder,

die Zeichen des Sieges

und rufen Dir zu,

dem Besieger des Todes:

" Hosanna in den Höhen !

Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn ! "

|

|

|

Der Lazarus-Samstag

ist ein Festtag, der

mit dem

nachfolgenden Herrentag der Palmen durch österliche Freude und

gemeinsame Troparien verbunden ist. Die Auferweckung des Lazarus stellt

für uns Gläubige eine Vorabbildung der Auferstehung

Christi

und aller Toten dar. Denn man kann die Passion Christi nur recht

verstehen, wenn man ihren Ausgang, die Auferstehung, im Blick hat.

Daher wird nun unmittelbar vor der Hohen und Heiligen Woche ein

österliches Freudenfest gefeiert, indem wir Christos als den

Besieger des Todes vergegenwärtigt schauen dürfen.

Das Tris-Hagion ist durch den Taufhymnus ersetzt, indem auch wir alle

einbezogen sind:

" Alle, die ihr in

Christos getauft seid,

habt Christos angezogen,

Alleluja ! "

Die Apostellesung klingt aus in die ewige Wahrheit:

" Jesus Christos

ist derselbe,

gestern, heute und in die Äonen ! "

Genau

gesagt endet die Fastenzeit an dem

Freitag, der

auf den fünften Fasten-Sonntag folgt. Der Zeitraum der vierzig

Tage ist dann vorbei. Die Passionszeit dauert vom Ende der Fastenzeit

bis zum Fest der Auferstehung. Sie umfasst daher den Samstag, der auf

den fünften Fasten-Sonntag folgt, der auch

‚Lazarus-Samstag’ genannt wird und die ersten sechs

Tage

der Großen Woche.

Der

Lazarus-Samstag hat einen ganz besonderen Platz im liturgischen

Kalender. Er gehört nicht zu den vierzig Tagen der Fasten und

auch

nicht zu den Leidenstagen von Montag bis Freitag der Großen

Woche. Mit dem Palm-Sonntag verkörpert er ein kurzes und

frohes

Vorspiel zu den folgenden Tagen der Trauer. Mit dem Palm-Sonntag

verbindet ihn der Ort des Geschehens: Bethanien ist der Ort der

Auferweckung des Lazarus und das ist auch der Ausgangspunkt

für

den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Auferweckung des Lazarus, ist auf

geheimnisvolle Weise mit der Auferstehung Christi selbst verbunden; in

Beziehung zu diesem Ereignis ist sie wie eine erfüllte

Prophezeiung. Man kann sagen, dass an der Schwelle des Osterfestes der

auferweckte Lazarus uns als der Vorläufer des über

den Tod

triumphierenden Jesus Christus gezeigt wird, wie in gleicher Weise an

der Schwelle von Epiphanie der taufende Johannes der Vorläufer

des

zu offenbarenden Messias war. Aber neben dieser

hauptsächlichen

Bedeutung der Beziehung zur Auferstehung Christi, hat die Auferweckung

des Lazarus noch andere Aspekte, über die nachzudenken

nützlich ist.

Die

Lesung während der Göttlichen Liturgie (Hebr

12,28-13.8) hat

keinen direkten Bezug auf die Auferweckung des Lazarus. Trotzdem, einer

der Verse "Denkt an die Gefangenen, als

wäret ihr

mitgefangen; denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in

eurem irdischen Leib" könnte - in

spiritueller Auslegung -

das Mitleid Jesu mit Lazarus zeigen. Die Epistel enthält

verschiedene moralische Konzepte: die Bruderliebe soll bleiben; die

Gastfreundschaft darf nicht vergessen werden; die Ehe soll in Ehren

gehalten werden; den Vorstehern soll gefolgt werden. Wer versucht ist,

über diese ethischen Empfehlungen leicht hinweg zu gehen, sie

zwar

grundsätzlich für wichtig zu halten, aber doch

für recht

banal, der sollte die drei Verse aufmerksam lesen, die diese ethischen

Empfehlungen strukturieren. Den einen am Anfang, den in der Mitte und

den anderen am Schluss. "Unser Gott ist verzehrendes

Feuer ...

denn Gott hat versprochen: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse

dich nicht ... Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in

Ewigkeit". Denn die größten

spirituellen Wahrheiten

können nicht isoliert von den ganz einfachen praktischen

Geboten

gesehen werden, die sozusagen ihre kleine Münze sind.

Das

Evangelium (Joh 11,1-45) gibt uns einen Bericht von der Auferweckung

des Lazarus. Die Auslegung dieses Ereignisses durch die Kirche ist in

den Gesängen des Orthros enthalten. Hören wir ihnen

zu: "Als

Du wolltest bezeugen.... o mein Retter, die Wahrheit Deiner glorreichen

Auferstehung, erlöstest Du vom Hades den Lazarus ..."

Hier

finden wir die hauptsächliche Bedeutung der Auferweckung des

Lazarus. Es war, wie das Troparion es ausdrückt: Vorahnung,

‚Zeugnis der Wahrheit’ der Auferstehung Christi,

ein

vorläufiger Beweis für die Macht Jesu über

den Tod.. "Durch Lazarus, o Tod, hat Christus deine

Gefangenen befreit ... vor Deinem Tod hast Du die Macht des Todes

erschüttert."

Die Kirche zieht eine Verbindung zwischen diesem Sieg

Christi

über den Tod und dem triumphalen Einzug in Jerusalem, der am

nächsten Tag gefeiert wird:

"O Tod, wo ist

dein Sieg? ...

Wir bringen Ihm die Palmzweige des jubelnden Sieges ... Drum tragen wir

auch wie die Kinder die Zeichen des Sieges und jubeln Dir zu, des Todes

Besieger".

In zweiter Linie

kündigt die Auferweckung

des Lazarus die

Auferstehung der Toten an, die eine Folge der Auferstehung Jesu ist: "Die

Auferstehung aller vor Deinem Leiden verbürgend, wecktest Du

Lazarus von den Toten auf ... indem Du, der Spender des Lebens, in ihm

die Auferstehung der Welt gleichsam verbürgtest ... Deine

Auferstehung, Wort, in Wahrheit uns verbürgend, hast wie aus

dem

Schlafe Du den toten Freund ... erweckt".

Der Lazarus-Samstag ist in

gewisser Weise das Fest

aller Toten.

Es gibt uns die Gelegenheit unseren Glauben an die Auferstehung zu

bezeugen und genauer zu fassen. Als unser Herr Martha wegen ihres

Zweifels sanft zurechtwies, gab Er uns eine wertvolle Lehre

über

unsere eigenen Toten, denn als Er zu ihr sagte: "Dein

Bruder wird auferstehen", antwortete sie: "Ich

weiß, daß er auferstehen wird bei der Auferstehung

am Letzten Tag" und Jesus sagte darauf: "Ich

bin die Auferstehung".

Marthas Glaube war in zweifacher Weise ungenügend: sie dachte

an

die Auferstehung ihres Bruders als etwas Zukünftiges und dann

konnte sie sich diese Auferstehung nicht anders vorstellen als in Bezug

auf eine Art allgemeinem Gesetz. Aber Jesus deutet an, dass die

Auferstehung eine Tatsache der Gegenwart ist, denn Er Selbst ist (und

verursacht nicht) die Auferstehung und das Leben. Unsere Toten leben

durch und in Christus. Ihr Leben ist eng verbunden mit der

persönlichen Gegenwart Jesu und verwirklicht sich in ihr. Wenn

wir

uns im Geiste mit einem lieben Toten zu vereinen trachten, sollten wir

nicht versuchen ihn in unserer Phantasie wieder zu beleben, sondern uns

mit Jesus in Verbindung zu setzen, in Jesus werden wir ihn finden.

Zum

dritten ist die Auferweckung des Lazarus eine wundervolle

Erläuterung des christlichen Dogmas. Sie zeigt uns, in der

Person

Jesu, dass menschliche und göttliche Natur vereint sind

–

ohne Vermischung: "Du, der Menschen Auferstehung und

Leben, Christus, tratest zu des Lazarus Grab, uns Deine beiden Naturen

verbürgend ..." Denn einerseits kann in

Jesus die menschliche Natur ihren Gefühlen nachgeben und um

den Verlust eines Freundes weinen: "Jesus weinte. Da

sagten die Juden, Seht wie Er ihn liebte!"

Andererseits kann die göttliche Natur in Jesus dem Tod

befehlen: "Er

rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm

heraus! Da kam der Verstorbene heraus ..."

Schließlich gibt

die Auferweckung des

Lazarus dem

Sünder die Hoffnung, dass er, obwohl spirituell tot, wieder

zum

Leben kommen kann: "Wie

Du Lazarus mit göttlichem Worte, Christus, erweckt, so wecke

auch

mich, ich bitte Dich, auf, der an vielen Sünden gestorben."

Manchmal scheint eine solch geistliche Auferweckung so

unmöglich, wie die des Lazarus: "Herr, er

riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag."

Denn alles ist Jesus möglich – die Bekehrung des

schlimmsten Sünders wie die Auferweckung der Toten: "Nehmt

den Stein weg!"

Das

also können wir an diesem Samstag lernen, wenn wir nach

Bethanien

gehen zum Grab des Lazarus. Wir wollen Jesus in Bethanien begegnen und

mit ihm und ihm nahe die Große Woche beginnen. Jesus

lädt

uns dorthin ein und wartet auf uns. "Martha rief

heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und

lässt dich rufen." Und Maria

"als sie das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm."

Der Herr ruft mich. Er will bei mir bleiben und mich die ganzen Tage

Seines Leidens nicht verlassen. An diesen Tagen will Er sich mir neu

und überwältigend offenbaren – dem, der

vielleicht

"schon riecht".

Herr, ich komme.

Aus: The Year of Grace, A Monk of the Eastern

Church, A

Spiritual and Liturgical Commentary on the Calender of the Orthodox

Church, Crestwood N.Y. 1992, p125f.

Übersetzt durch *St. Andreas Bote*

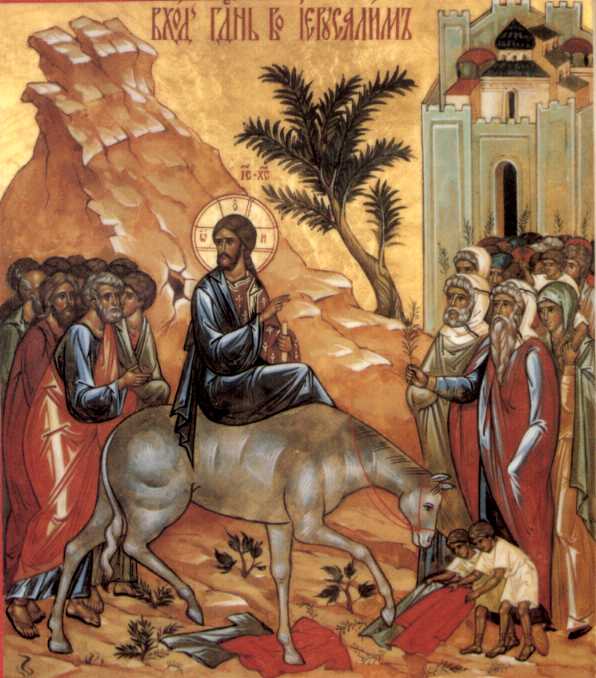

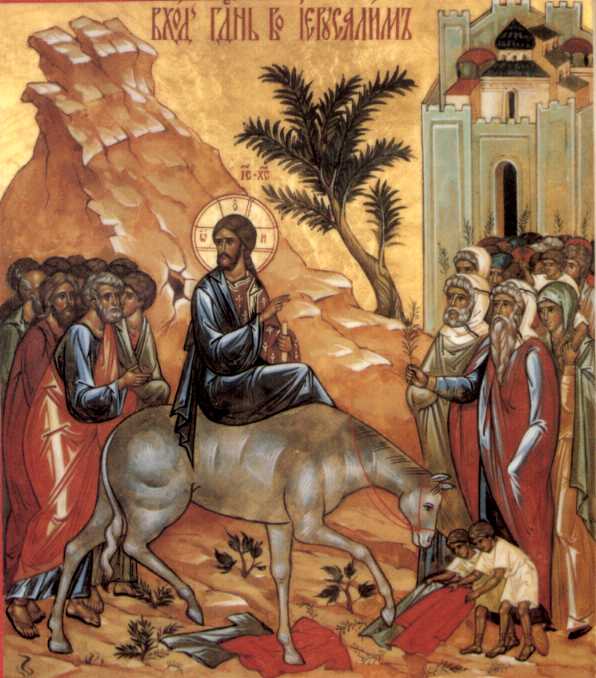

SONNTAG der PALMEN

(der Palmzweige und der Blumen)

Lesung: Phil 4: 4 - 9

EVANGELIUM: Joh 12: 1

- 18

Auf

dem Throne im

Himmel,

auf dem Eselsfüllen auf Erden,

hast Du, Christos Gott,

den Lobpreis der Engel

und den Gesang der Kinder angenommen,

so singen auch wir und rufen Dir zu:

in der Materie verbunden mit Dir durch die Taufe,

Christos unser Gott,

sind wir des unsterblichen Lebens gewürdigt

durch Deine Auferstehung:

|

|

|

"

Hosanna in den Höhen ! - Gesegnet, der da kommt im Namen des

Herrn ! "

Der Palmsonntag

setzt den Jubel der Auferweckung

des Lazarus im Empfang

des Herrn in Seiner Stadt fort: ein Freudenfest das Christos mit uns

verbindet. Als äusserliche Zeichen werden die grünen

und blühenden Zweige der Gläubigen gesegnet und mit

brennenden Kerzen in der Prozession getragen. Und wir singen:

" Gesegnet, der

da kommt im Namen des Herrn !

der Herr ist Gott und ist uns erschienen ! "

Die Apostellesung stimmt uns ein in die Freude:

" Brüder freuet euch

im Herrn alle Zeit,

wiederum sage ich

freuet euch ! "

Evangelium

nach Johannes. 12: 1 - 18

Jesus

kam nun sechs Tage vor dem Pas’cha nach Bethania, wo Lazarus

war –

der Verstorbene, den er von den Toten auferweckt hatte.

Sie veranstalteten für ihn nun dort ein Abendessen, und Martha

bediente;

Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm ‹zu

Tische› lagen.

Maria nahm nun ein Pfund Balsam von echter, sehr kostbarer Narde und

salbte die Füße Jesu und trocknete seine

Füße mit

ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Duft des Balsams

erfüllt. Es sagt nun einer von seinen

Jüngern, Judas,

Simons Sohn, der Iskariot,

der ihn überliefern würde:

Warum ist dieser Balsam nicht für dreihundert Denare verkauft

und den Armen gegeben worden?

Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war,

sondern weil er ein Dieb war und das Geldkästchen hatte und

wegtrug, was eingelegt wurde.

Jesus sprach nun:

Lass sie. Für den Tag meines Begräbnisses hat sie es

bewahrt.

Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch; mich aber habt ihr nicht

allezeit.

Eine große Volksmenge von den Juden erfuhr nun, dass er dort

sei; und sie kamen,

nicht wegen Jesus allein, sondern damit sie auch den Lazarus

sähen,

den er von den Toten auferweckt hatte.

Die Hohenpriester aber beschlossen, auch den Lazarus zu

töten,

weil viele von den Juden seinetwegen hingingen und an Jesus

glaubten.

Am folgenden Tage, als die große Volksmenge, die zu dem Fest

gekommen war, hörte,

dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige, gingen

hinaus zur Begegnung mit ihm und schrien:

Hosanna, gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn, der König

Israëls.

Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie

geschrieben steht:

«Fürchte dich nicht, Tochter von Sion. Siehe, dein

König kommt, sitzend auf dem Füllen einer

Eselin.» Dies verstanden seine Jünger

zuerst nicht;

jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies

von ihm geschrieben war und man ihm dies getan hatte. Die

Volksmenge, die bei ihm gewesen war, als er Lazarus aus der Grabstatt

gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, gab nun

Zeugnis. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie

hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte.

От

Иоана свето Евангелие

Шест

дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар,

когото възкреси от мъртвите.

Там

Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от

седналите с Него на трапезата.

Мария

пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете

Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с

благоухание от мирото.

Тогава

един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде,

рече:

защо

да се не продаде това миро за триста динария,

и парите да се раздадат на сиромаси?

Това

каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец.

(Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там

пускаха.)

А

Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на погребението Ми.

Защото

сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога.

Голямо

множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но

за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите.

А

първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря,

защото

поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в

Иисуса.

На

другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в

Иерусалим,

взеха

палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана!

Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев.

А

Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано:

"не

бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле".

Учениците

Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си

спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили.

Множеството,

което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от

мъртвите, свидетелствуваше.

Затова

Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо.

PARADIES

- Sünde - Umkehr -

Buße - AUFERSTEHUNG

Bedenke die Stunde des Endes, o Seele,

und fürchte das Fällen des Feigenbaumes;

arbeite fleissig mit den dir gegebenen Talenten, o du Schwache,

wache und rufe:

lasset uns nicht aus dem Brautgemach Christi ausgeschlossen bleiben !

Herr und Gebieter meines Lebens,

überlasse mich nicht

dem Geist der Trägheit, des Kleinmuts, der Herrschsucht und

der Schwatzhaftigkeit.

Schenke mir, deinem Gläubigen, hingegen

den Geist der Weisheit, der Demut, der Geduld und der Liebe.

Ja, mein Herr und König, lass mich sehen meine

Fehler

und nicht richten meinen Nächsten,

denn Du bist gesegnet in alle Ewigkeit !

In den ersten Tagen der

Hohen und Heiligen Woche

in der wir Gläubigen uns auf die Feiern der

Höhepunkte unserer Erlösung vorbereiten, laden wir zu

einer Betrachtung ein, in der eine orthodoxe Monialin aus orthodoxer

Sicht das Ostermysterium in den Kontext der Heilsgeschichte der

Menschheit sowie des einzelnen Menschen zum Nachfühlen

aufbereitet hat.

Die

Große Woche

Fr. George Dion.

Dragas

Der

Große Mittwoch

ist

gewidmet, wie es im Synaxarion steht,

dem Gedenken an die Sünderin, die bereute und die

Füße des Herrn kurz vor Seinem Leiden mit

wohlriechendem Öl salbte. Fast alle Hymnen dieses Tages

beziehen sich auf diese Frau. Die bekannteste davon ist wohl das sog.

Troparion der Kassiani, das auch durch seine erste Zeile bekannt ist,

„Herr, die Frau, die

in viele

Sünden gefallen ...“ und das als

Doxastikon für die Aposticha im Orthros und die Stichera in

der Vesper gesungen wird. Es scheint da einige Verwirrung über

die Identität dieser Frau zu geben. Die Erzählungen

der Evangelien von Matthäus, Markus und Johannes (Mt 26,6-16;

Mk 14,3-11; Joh 12,1-8) reden von einer Maria, die die Schwester des

Lazarus ist. Lukas aber bezieht sich auf eine ähnliche Salbung

durch eine Sünderin, die zu einer anderen Gelegenheit vor

Seinem Leiden (Lk 7,36-50) geschah. Es scheint, dass der Gegensatz

zwischen der reuigen Sünderin und dem störrischen

Eiferer Judas der Lehrabsicht der Kirche mehr dient, und darum gedenkt

die Tradition dieser Salbung an diesem Tag. Das Thema der Salbung des

Leibes Christi findet sich auch in der Feier des Sakraments der

Heiligen Ölung, die an diesem Tag nach dem Apodeipnon

(Komplet) für die seelische und leibliche Gesundung der

Gläubigen stattfindet.

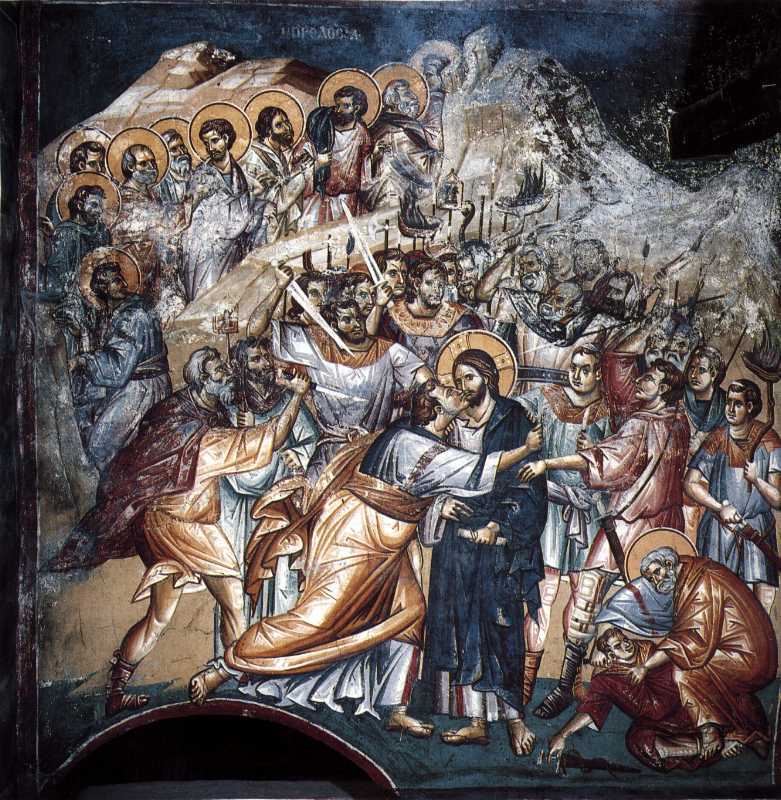

Der

Große Donnerstag

ist

reich an festlichen Themen, denn er

gedenkt gleich vier Geschehnissen, die sich ursprünglich alle

am Abend dieses Tages ereigneten.

1. Die Fußwaschung, d.h. der Herr wusch

die

Füße Seiner Jünger,

2. das Letzte Abendmahl, d.h. die Einsetzung des Sakraments der

Heiligen Eucharistie durch den Herrn,

3. das Gebet auf dem Ölberg, das der Herr in Todesangst vor

Seiner Gefangennahme in Gethsemane betete, und

4. der Verrat des Judas (nicht sein Handel mit den

Hohenpriestern, sondern die Ausführung seines Verrats).

In

den ersten Jahrhunderten wurde die

Göttlichen Liturgie an diesem Tag nach einem

gewöhnlichen Abendessen in Erinnerung an das „Letzte

Abendmahl im Raum im Obergeschoß“ gefeiert. Dieser

Brauch wurde schließlich durch das Trullanum (ökum.

Konzil von Konstantinopel im Jahre 692) durch den Kanon 29 verboten.

An diesem Tag wusch auch der byzantinische Kaiser in einer besonderen

Zeremonie die Füße von zwölf armen Leuten

im Gedenken an die Fußwaschung der Jünger durch den

Herrn. Dieser Brauch ist noch in Patmos und Jerusalem und anderen

Klöstern erhalten geblieben, wenn der Abt die

Füße seiner Mönchsbrüder

wäscht.

Schließlich

wurde es in

Konstantinopel üblich und wird bis heute in allen autokephalen

Kirchen praktiziert, dass an diesem Tag von Zeit zu Zeit die besondere

Zeremonie der Weihe des Heiligen Myron gefeiert wird, das im Sakrament

des Chrisma (Taufe, Firmung) gebraucht wird.

Am

Abend des Großen Donnerstags

wird nach der

liturgischen Praxis der Orthros des Großen Freitags gesungen.

Bei

dieser Gelegenheit werden die „Zwölf

Evangelien“

(Τα

δόδεκα

ἐυαγγέλια)

feierlich

vorgetragen, die die Geschehnisseaus dem irdischen Leben unseres Herrn

vom Ende des Abendmahls bis zum Zeitpunkt des Begräbnisses und

der

Versiegelung des Grabes wiedergeben.

Nach dem fünften Evangelium verkündet der Priester

die Kreuzigung, indem er die Verse „Heute hängt am

Kreuz ...“ intoniert und eine Prozession mit dem Kreuz vom

Altar zur Mitte des Kirchenschiffs führt.

Der Priester stellt das Kreuz vor die Schönen Türen

und die Gläubigen kommen und verehren es.

Der

Große Freitag

ist

ohne Frage der heiligste und

verehrungswürdigste Tag der Großen und Heiligen

Woche, denn er gedenkt des erlösenden Leidens unseres Herrn

und Retters Jesus Christus. Am Morgen des Großen Freitags

werden die Großen Stunden gesungen, wo Lesungen aus den

messianischen Psalmen, den Propheten, den Apostelbriefen und den

Evangelien vorgetragen werden, wie auch Perikopen eines jeden

Evangelisten, welche sich auf die Passion des Herrn beziehen. Durch

diese Lesungen und die Hymnen dazwischen wird das ganze

Erlösungswerk des Herrn beredt vergegenwärtigt und

die Christen angeregt über die tiefe Bedeutung nachzudenken.

In

der Vesper, die sofort nach den

‚Großen Stunden’, etwa zur Mittagszeit,

gesungen wird, überlebt noch ein anderer Brauch. Es die

Darstellung der feierlichen Abnahme des Leibes des Herrn vom Kreuz

durch den Hl. Josef von Arimathea. Die Kreuzabnahme findet statt kurz

vor dem Ende der Lesung aus dem Evangelium für die Vesper. Der

Priester nimmt die Darstellung des Leibes Christi vom Kreuz ab, wickelt

sie in weißes Tuch und trägt sie in den Altarraum,

wo er sie auf den Altar legt. Am Schluss der Vesper wird eine mit

Goldfäden ausgeführte Stickerei, die den toten Leib

des Herrn darstellt, genannt Epitaphios, in feierlicher Prozession

durch den Priester aus dem Altarraum in die Mitte der Kirche getragen

und auf einen Traghimmel gelegt, der das Heilige Grab darstellt und mit

Blumen geschmückt ist.

Dies erinnert an das Begräbnis des Leibes Christi, das

für die Sünden der Welt stattgefunden hat. Dadurch

werden die Christen an die Tatsache erinnert, dass sie mit Christus

begraben wurden, dass sie aber auch mit Ihm auferstehen können

zum ewigen Leben in Herrlichkeit.

Am

Abend wird der Orthros gesungen, der

des Begräbnisses des Leibes des Herrn gedenkt. Mitten in ihm

erklingen die „Klagelieder“, die

vielleicht bekanntesten und rührendsten Gesänge der

Orthodoxie, die vor dem Heiligen Grab gesungen werden. Später,

während die letzten Verse der Großen Doxologie

ertönen, zieht in feierlicher Prozession alles Volk hinter dem

Epitaphios um die Kirche. Schon in diesem Gottesdienst beginnt die

Freude der Auferstehung durchzuschimmern, da die vielen Hymnen des

Großen Samstags Auferstehungscharakter besitzen. Das ist

besonders der Fall in der prophetischen Lesung am Ende des

Gottesdienstes, die vom Geschenk der Auferstehung spricht (Ez 37,1-14).

Der

Große Samstag gedenkt

sowohl des Begräbnisses des Leibes Christi als auch Seines

Abstiegs in den Hades, wobei der Tod zerstört wurde (die Erste

Auferstehung). Die Feier von Vesper und Liturgie Baseilios’

des Großen am Morgen des Großen Samstags ist

geprägt von der freudigen Feierlichkeit der Auferstehung. Der

Psalm 81,8 „Steh auf, Gott, richte die Erde! Denn

Du erbst aus allen Völkern“ ertönt

als ein Ruf der Auferstehung in dieser Feier, wenn die Priester dabei

als Siegeszeichen Lorbeerblätter im Kirchenschiff

über die Gläubigen werfen.

So

endet die Große Woche und die

Feier des

Kreuzespas’cha (Πάσχα

Σταυρόσιμον),

damit das Auferstehungspas’cha

(Πάσχα

Aναστάσιμον)

beginnen kann.

Das Kreuzespas’cha und das Auferstehungspas’cha

sind nicht zwei, sondern eines, als das eine nicht ohne das andere

bestehen kann. Beide zusammen bilden das christliche Pas’cha,

da der Herr gekreuzigt wurde für die Sünden der Welt

und wieder auferstand für die Rechtfertigung der Menschheit.

www.saintjohnthebaptist.org/articles/Pascha2004/htm

Übersetzung: G. Wolf

Wir laden ein auf die Web-Seite eines evangelischen

Religionspädagogen, der alles weitere auf seiner Web-Seite

hervorragend rezipiert hat:

Vorbereitung auf das Ostermysterium

HEILIGER

und HOHER DONNERSTAG

Als die

gotterfuellten

Juenger

durch die Waschung beim Mahle erleuchtet wurden,

ward Judas durch die Krankheit der Geldgier verfinstert,

und ueberlieferte Dich,

den gerechten Richter an die gesetzlosen Richter.

Siehe, diesen Freund des Geldes,

der um des Geldes willen dem Strick verfiel !

Fliehe die Unersaettlichkeit bis in die Seele,

die solche Dreistigkeit gegen den Meister sich erlaubt.

Allguetiger Herr,

Ehre sei Dir ! |

|

|

Der

Hohe Donnerstag fuehrt uns in einer Folge zum Hohen Freitag, von der

Heiligen Fusswaschung zum Heiligen Mahl der Mysterien des Herrn und

letztlich zum Gebet in Gethsemane und zum Verrat durch Judas und die

Ueberlieferung.

In der Nachtwache bis zum fruehen Freitagmorgen werden die 12

Leidensevangelien gelesen.

L

E S U N G E N:

- Morgengottesdienst -

Lk 22: 1-39

- 1. Stunde -

Jer 11: 18, 12: 5, 9-11, 14-15

- Abendgottesdienst -

Ex 19: 10-19

Hiob 38: 1-23, 42: 1-5

Jes 50: 4-11

- Liturgie unseres Hl. Vaters BASILIUS -

I. Kor 11: 23-32

Mt 26: 1-20, Joh 13: 3-17

Mt 26: 21-39, Lk 22: 43-45

Mt 26: 40 - 27: 2

Als

Teilnehmer am Mahl Deines Mysteriums,

Sohn Gottes, nimm heute mich auf.

Deinen Feinden will ich das Mysterium nicht verraten,

noch Dir einen Kuss geben wie Judas.

Vielmehr will ich mit dem Raeuber bekennen:

" Gedenke meiner, o Herr, in Deinem Reiche !"

+++

Das Brot in den Haenden

streckte der Verraeter diese heimlich aus

und empfing den Lohn fuer den Verrat des Bildners,

der mit liebenden Haenden den Menschen gemacht.

Und unverbesserlich blieb Judas,

der Sklave des Geldes und betruegerische Moerder.

+++

In Ehrfurcht lasset uns alle

dem Tisch der heiligen Mysterien uns nahen,

mit reinen Seelen das Brot zu empfangen,

und zu bleiben beim Meister.

Damit wir schauen

wie Er Selbst die Fuesse waescht seinen Juengern,

und handeln nach dem, was wir gesehen.

Auf dass auch wir uns gegenseitig unterordnen

und einander die Fuesse waschen.

Denn so hat es Christus befohlen Seinen Juengern.

Aber nicht hoerte darauf Judas,

der Sklave des Geldes und betruegerische Moerder !

+++

Wegen der Auferweckung des Lazarus, o Herr,

riefen Dir die Kinder der

Hebraeer das "Hosanna" zu,

Menschenliebender !

Doch der gesetzlose Judas wollte es nicht begreifen.

Bei Deinem Abendmahle, Christus Gott, sagtest Du deinen Juengern

voraus:

Einer von euch wird Mich verraten. -

Doch der gesetzlose Judas wollte es nicht begreifen.

Als Johannes fragte: O Herr, wer ist es, der Dich verraet ?

Da hast Du diesen durch das Brot zu erkennen gegeben. -

Doch der gesetzlose Judas wollte es nicht begreifen.

Fuer dreissig Silberlinge, o Herr,

und nach einem arglistigen Kuss suchte Dein Volk Dich zu toeten. -

Doch der gesetzlose Judas wollte es nicht begreifen.

Bei der Fusswaschung, Christus, Gott,

gebotest Du Deinen Juengern: Tut so, wie ihr es sehet. -

Doch der gesetzlose Judas wollte es nicht begreifen.

Wachet und betet,

auf dass ihr nicht in Versuchung fallet,

so sprachst Du, Christus, Gott, zu Deinen Juengern. -

Doch der gesetzlose Judas wollte es nicht begreifen.

+++

Judas, der Gesetzlose, o Herr,

der beim Mahl die Hand mit Dir in die Schuessel tauchte,

streckte frevelhaft die Haende aus, Geld zu empfangen,

und der den Preis des Myron einschaetzte,

schreckte nicht davor zurueck,

Dich, den Unschaetzbaren, zu verkaufen.

Der die Fuesse entbloesste, dass der Herr sie ihm wasche,

kuesste den Gebieter betruegerisch,

um ihn zu verraten an die Gesetzlosen.

Der dem Chor der Apostel zugezaehlt war

und die dreissig Silberlinge zaehlte.

Er sah Deine Auferstehung nicht.

Durch diese erbarme Dich unser !

+++

Judas war wirklich ein Nachfahre von denen,

die das Manna in der Wueste assen

und doch murrten gegen ihren Ernaehrer.

Als noch die Speise in ihrem Munde war,

verleumdeten die Undankbaren ihren Gott.

Judas, dieser Gottlose aber, das himmlische Brot im Munde,

setzte gegen den Erloeser den Verrat ins Werk.

O der unersaettlichen Begierde,

O der unmenschlichen Dreistigkeit !

Den Ernaehrer bringt er ins Verderben.

Der, den der Herr liebt,

uebergiebt Ihn dem Tod.

Wahrhaft der Nachfahre jener Gesetzlosen war er.

Mit diesen erhielt er als Los das Verderben.

" Du aber, Herr,

erloese unsere Seelen von solcher Unmenschlichkeit,

Du an Langmut ganz Unvergleichlicher !"

+++

Es versammelt sich schon der Hohe Rat,

den Bildner und Schoepfer des Alls

an Pilatus zu ueberliefern.

O die Gesetzlosen ! O die Glaubenslosen !

Sie wollen vor Gericht bringen den,

der kommt, zu richten die Lebendigen und die Toten.

Sie bereiten zum Leiden den,

der die Leiden heilt.

Langmuetiger Herr, gross ist Dein Erbarmen,

Ehre Dir !

+++

Das von Jesaja verkuendete Lamm

begab sich freiwillig zur Schlachtbank.

Er bot dar den Ruecken den Geisselhieben

die Schultern den Wunden.

Sein Antlitz wandte Er nicht ab

vor der Schande des Bespeiens.

Zum schimpflichen Tod wird Er verurteilt.

Alles nimmt der Suendlose willig auf Sich,

um allen zu schenken die Auferstehung von den Toten.

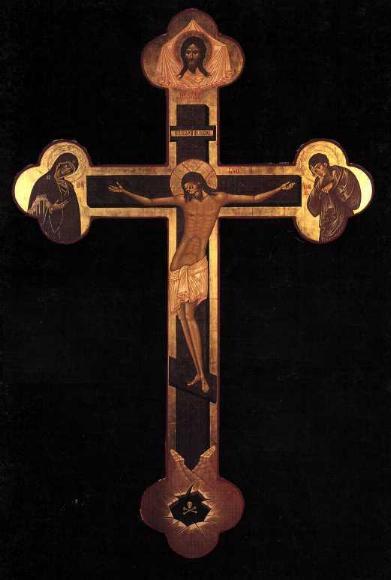

HEILIGER

und HOHER FREITAG

Heute

haengt am Kreuz,

der die Erde in Wassern haengen laesst.

Mit einem Kranz aus Dornen wird umwunden

der Koenig der Engel.

Zum Spott wird mit Purpur umhuellt,

der die Himmel umkleidet mit Wolken.

Schlaege erhaelt,

der im Jordan den Adam befreite.

Mit Naegeln wird angeheftet

der Braeutigam der Kirche.

Mit einer Lanze wird durchbohrt

der Sohn der Jungfrau.

Wir verehren Deine Leiden, o Christus.

Wir verehren Deine Leiden, o Christus.

Wir verehren Deine Leiden, o Christus.

Zeige uns auch Deine herrliche Auferstehung !

Heiser:

Die Gottesmutter unter dem Kreuz

Der

Hohe Freitag wird in der Orthodoxie ohne Liturgie begangen. Schon am

Donnerstag beginnt der Vorabend mit den 12 Leidensevangelium zur

Nachtwache. Feierliches, oeffentliches Stundengebet

(Königsstunden) und Gebetsgottesdienste mit Psalmengesang,

Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament wie Seligpreisungen fuehren

bis zu den Vorbereitungsgebetsgottesdienst vor der Auferstehungsfeier

in der Pas´cha-Nacht vom Hohen Samstag zum Ostertag.

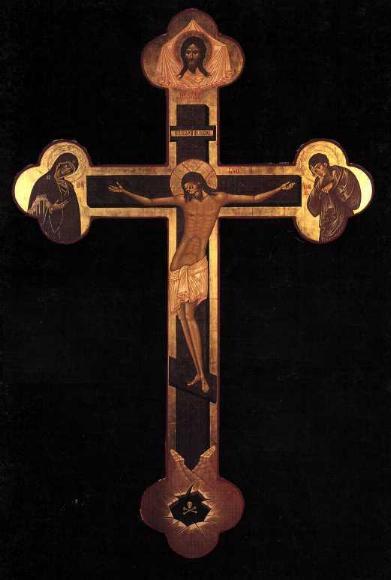

Zu unserem Heil weist uns die

Orthodoxie auch durch den schraegen

Balken des orthodoxen Kreuzes auf die Barmherzigkeit Gottes hin, der

auch einem Raeuber noch die Reue in letzter Stunde heilsbringend

belohnt. Immerhin wissen wir aus Seinem goettlichen Munde ganz sicher,

dass ein Raeuber mit Ihm in Seinem Reiche ist.

Die Verehrung des Heiligen Kreuzes geschieht im

selben Dienst wie die

Leidensevangelien, bei der Vesper findet die feierliche Grablegung in

der Mitte des Kirchenschiffes statt.

Wir erleben die Gegenwaertigsetzung des Geschehens des Heiligen und

Hohen Ruesttags, des heiligen und heilbringenden und entsetzlichen

Leidens unseres Herrn und Gottes und Erloesers Jesus Christus, das Er

um unseretwillen freiwillig auf Sich nahm: das Anspeien, die

Stockschlaege, die Misshandlungen, die Beleidigungen, den Spott, den

Purpurmantel, das Rohr, den Schwamm, den Essig, die Naegel, den Speer

und vor allem das Kreuz und den Tod.

Das alles geschah am Ruesttag, aber auch die Zusage des Heils am Kreuz

an den einsichtigen Raeuber, der mit Ihm gekreuzigt wurde.

(Synaxarion)

In Deiner unfassbaren und unermesslichen Barmherzigkeit, Christus unser

Gott, erloese uns. Amin.

L

E S U N G E N:

in der Nachtwache am Vorabend:

- 12 Leidensevangelien -

Joh 13:31 - 18:1

Joh 18: 1 - 28

Mt 26: 57 - 75

Joh 18:28 - 19:16

Mt 27: 3 - 32

Mk 15: 16 - 32

Mt 27: 33 - 54

Lk 23: 32 - 49

Joh 19: 25 - 37

Mk 15: 43 - 47

Joh 19: 38 - 42

Mt 27: 62 - 66

- 1. Stunde -

Zach 11: 10-13

Gal 6: 14-18

Mt 27: 1-56

- 3. Stunde -

Jes 50: 4-11

Roem 5: 6-11

Mk 15: 16-41

- 6. Stunde -

Jes 52:13 - 54:1

Hebr 2: 11-18

Lk 23: 32-49

- 9. Stunde -

Jer 11: 18-23; 12: 1-5, 9-11, 14-15

Hebr 10: 19-31

Joh 18:28 - 19:37

- Abendgottesdienst -

Ex 33: 11-23

Hiob 42: 12-16

Jes 52:13 - 54:1

1 Kor 1:18 - 2:2

Mt 27: 1 - 38

Lk 23: 39 - 43

Mt 27: 39 - 54

Joh 19: 31 - 37

Mt 27: 55 - 61

Den Gesetzlosen, die Dich gefangen nahmen,

riefst Du geduldig also zu, Herr:

Wenn ihr auch den Hirten geschlagen und die 12 Schafe, Meine Juenger

zerstreut habt,

so koennte Ich mehr als 12 legionen Engel herbeifuehren;

aber ich bin langmuetig,

damit das Verborgene und das Geheime erfuellt werden,

das ich euch durch Meine Propheten offenbart habe.

Herr, Ehre sei Dir !

+++

Heute hat Sein Volk den Herrn ans Kreuz geschlagen,

Ihn, Der das Meer mit dem Stabe geteilt und sie durch die Wueste

gefuehrt hatte.

Heute haben sie mit der Lanze durchbohrt die Seite Dessen, Der

ihretwegen Aegypten mit Plagen gegeisselt hat;

Galle haben sie zum Trank Dem gegeben, Der ihnen das Manna zur Nahrung

regnen liess.

+++

Dies spricht der Herr zu Seinem Volk:

Mein Volk, was habe Ich dir getan ?

Oder wodurch habe Ich dich gekraenkt ?

Deinen Blinden schenke Ich das Licht,

deine Aussaetzigen machte Ich rein.

Den Mann auf dem Bette habe ich aufgerichtet !

Mein Volk, was habe Ich dir getan ?

Und wie vergaltest du es Mir ?

Fuer das Manna gabst du Mir Galle,

fuer das Wasser in der Wueste - Essig am Kreuz;

anstatt Mich zu lieben, habt ihr Mich ans Kreuz genagelt.

Laenger ertrage Ich es nicht mehr:

Rufen will ich Meine Voelker,

und jene werden Mich preisen mit dem Vater und dem Geiste,

und Ich werde ihnen das ewige Leben schenken.

+++

Du hast, Herr, den Raeuber als Weggenossen genommen,

der blutbefleckte Haende hatte,

zu ihm geselle auch uns !

Denn Du bist der Guetige und der Menschenliebende.

+++

Ein kleines Wort hat der Raeuber am Kreuze

gesprochen,

er fand seinen grossen Glauben:

in einem Augenblick ward er errettet,

und als erster oeffnete er des Paradieses Pforte und trat hinein.

Der Du seine Reue annahmst,

Herr, Ehre sei Dir !

+++

Durch einen Baum ward Adam aus dem Paradiese

verbannt.

Durch den Kreuzesbaum ging der Raeuber in das Paradies.

Denn der eine - Adam - hat durch die Frucht des Apfelbaums gegen das

Gebot des Schoepfers verstossen,

der andere - der Raeuber - wurde mitgekreuzigt und bekannte Dich als

den verborgenen Gott.

Gedenke auch unser, o Gott, in Deinem Reiche.

+++

Du wurdest um meinetwillen gekreuzigt,

um mir die Vergebung quellen zu lassen.

Deine Seite wurde durchbohrt,

damit Du mir Stroeme des Lebens sprudeln laesst.

Mit Naegeln wurdest Du angeheftet,

damit ich durch die Tiefe Deiner Leiden auf die Groesse Deiner Macht

vertraue

und zu Dir rufe:

Lebensspender, Christus,

Ehre sei Deinem Kreuze, o Erloeser, und Deinem Leiden.

+++

Du hast uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes

durch Dein kostbares Blut.

An das Kreuz genagelt und von der Lanze durchbohrt,

liessest Du den Menschen die Unsterblichkeit hervorquellen.

Unser Erloeser, Ehre sei Dir !

+++

Als Du, Christus, gekreuzigt wurdest,

ward die Gewaltherrschaft des Todes zerstoert

und die Macht des Feindes ueberwunden.

Denn weder ein Engel noch ein Mensch,

sondern Du Selbst hast uns erloest,

Herr, Ehre sei Dir !

+++

Inmitten der Erde hast Du die Erloesung erwirkt,

Christus, Gott.

Auf das Kreuz hast Du Deine allreinen Haende ausgebreitet,

indem Du alle Voelker versammelst, die da rufen:

Ehre sei Dir !

Die

Gottesmutter unter dem Kreuz

aus dem Buch von Heiser, Lothar, "Maria in der

Christus-Verkündigung des orthodoxen Kirchenjahres", Tyciak,

Julius † und Nyssen, Wilhelm † (Hsgb.)

Von

den vielen Aspekten des Kreuzesmysteriums, die in den liturgischen

Feiern am Karfreitag und Karsamstag von den Gemeinden singend meditiert

werden, sollen in den beiden folgenden Abschnitten nur zwei

Erwähnung finden: Das Stehen und Ausharren Marias unter dem

Kreuz

und die Marienklage.

Der

Knoten des Ungehorsams der Eva fand seine Lösung durch den

Gehorsam Marias. Was nämlich die Jungfrau Eva durch ihren

Unglauben verworren hatte, das löste die Jungfrau Maria durch

ihren Glauben. . . . War jene Gott ungehorsam, so gehorchte diese

willig Gott, damit die Jungfrau Maria zur Fürsprecherin wurde

für die Jungfrau Eva. Und wie das Menschengeschlecht durch

eine

Jungfrau in den Tod verstrickt worden ist, so wird es auch gerettet

durch eine Jungfrau. Gleichmäßig wie auf einer Waage

wurde

der Ungehorsam der Jungfrau aufgewogen durch den Gehorsam der Jungfrau.

Ferner wurde ja die Sünde des Erstgeschaffenen durch die

Züchtigung des Erstgeborenen wiedergutgemacht und die List der

Schlange besiegt durch die Einfalt der Taube. Aber auch jene Fesseln

wurden gelöst, mit denen wir an den Tod verstrickt waren.

(Irenäus von Lyon, Widerlegung der Häresien, III,

22,4V,19,1)

In

ihrem Glauben und in ihrem Gehorsam assistiert Maria, die neue Eva, dem

neuen Adam, dem »Erstgeborenen der ganzen

Schöpfung«

(Kol 1,15), wenn er diese in seiner Ganzhingabe erneuert. Als Eva, die

»Mutter des Lebens«, durch ihren Ungehorsam Adam,

den

Erstgeschaffenen, zum Nein gegen Gott aufstachelte, verstrickten sie

ihre Kinder mit in den Tod der Gottferne. Wenn »der

Erstgeborene

aus den Toten« (Kol 1,18) sich anschickt, die Macht des Todes

durch seinen Tod zu vernichten, steht die neue Eva in Glauben und

Gehorsam ihm zur Seite, und er bestellt sie zur Mutter der

Erlösten: »Frau, dies ist dein Sohn....

Dies ist deine Mutter« (Joh 19,26 f.).

Eva

hatte den Fall Adams und der Menschheit mitverschuldet; Gott will die

Erhebung der Menschheit durch den zweiten Adam nicht ohne deren

Mitwirkung verwirklichen. Maria ist die Repräsentantin der

Menschheit, die als »heiliger Same« aus dem

verbliebenen

Stumpf (Jes 6,13) ihr Ja zu Gott in die Totalhingabe Jesu an den Vater

mit einfließen lässt. So wird sie die neue Mutter

des Lebens

und die Mutter der Jüngerschaft, die in Johannes unter dem

Kreuz

versammelt ist und das Kreuz aushält. (Die orthodoxe Kirche,

die

die von Augustinus geprägte Erbsündenlehre nicht

übernommen hat, sieht in diesem Durchhalten das freie

Mitwirken

des Geschöpfes an der Erlösungstat seines

Schöpfers.) In

Maria steht die Jungfrau und Mutter Kirche unter dem Kreuz, und in

Johannes sind die Söhne und Töchter dieser Kirche

versinnbildet, als deren Bräutigam Christus sein Leben hingibt.

In

seiner Kreuzesstunde formt sich Christus die neue Eva, die Kirche. Wie

aus des ersten Adam Seite Eva gebildet wurde, so fließt aus

der

geöffneten Seite Christi jene Kraft, die die alte Menschheit

reinigt in der Taufe und sie als erneuertes Volk Gottes nährt

mit

der Eucharistie. Vom Kreuz herab verströmt sich das Leben

Christi

aus seiner Herzenswunde auf das abgestorbene Leben der Menschheit und

erfüllt sie mit göttlichem und

unzerstörbaren Leben. Den

Wein, den »der wahre Weinstock«

(Joh 1,51) symbolhaft bei der Hochzeit zu Kana ausschenkte, wird hier »zum

Wein des Heiles«, der in der Eucharistie stets aufs

neue gereicht wird.

Die

Kirche selbst sendet ihre heiligste Vertreterin und ihr

würdigstes

Glied unter das Kreuz Christi, damit sie sein Erbarmen für

seine

sündigen Jünger, ihre Kinder, erflehe und die Gaben

der

Erlösung, die er der Kirche aus seiner Seite

zufließen

lässt, entgegennehme.

Da

wir unserer vielen Sünden wegen keine Zuversicht haben,

so flehe du, Gottesgebärerin und Jungfrau, zu Dem, Der aus dir

geboren wurde.

Denn viel erreicht die Fürbitte der Mutter bei dem Wohlwollen

des Gebieters.

Verachte nicht der Sünder Flehen, Allverehrte,

da doch erbarmensreich und voller Macht zu retten Der ist,

Der es auf sich nahm, für uns zu leiden.

(Theotokion der 8. Antiphon am Karfreitagmorgen)

Deine

lebenspendende Seite, die sprudelte wie die Quelle in Eden,

tränkt Deine Kirche, Christus,

wie ein geistiges Paradies

und verteilt sich wie in der Urzeit in die vier Evangelien,

die Welt zu bewässern

und die Schöpfung zu erfreuen

und die Heiden zu unterweisen,

dass sie Deine Königsherrschaft anerkennen.

Gekreuzigt

wardst Du meinetwegen,

um mir die Vergebung zufließen zu lassen.

Durchbohrt wurdest Du an der Seite,

um mir Ströme des Lebens sprudeln zu lassen.

Mit Nägeln wurdest Du angeheftet,

damit ich bei der Tiefe Deiner Leiden der Höhe Deiner Macht

vertraue und zu Dir schreie:

Lebensspender, Christus,

Ehre Deinem Kreuz und, Retter, Deinem Leiden!

Deine

Mutter,

Christus,

die im Fleisch ohne Samen Dich gebar,

die Jungfrau in Wahrheit ist und auch nach der Geburt unversehrt blieb,

sie stellen wir als Fürsprecherin vor Dich hin,

Gebieter, Erbarmungsreicher,

der Verfehlungen Vergebung stets denen zu gewähren,

die zu Dir schreien:

Gedenke unser, Retter, in Deinem Reiche!

(Stichera zu den Seligpreisungen am Karfreitagmorgen)

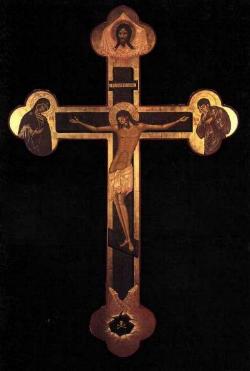

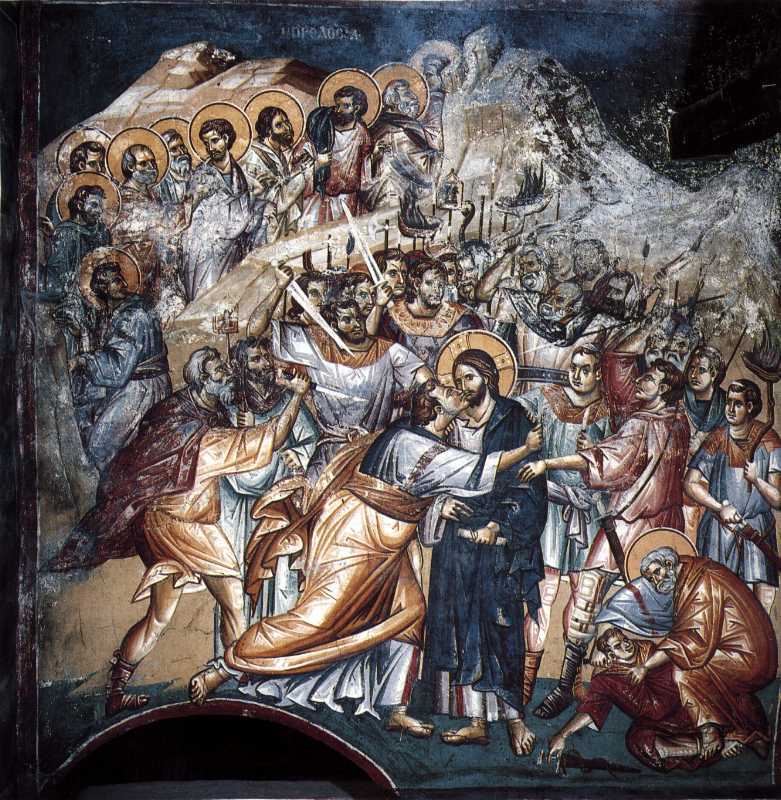

Diese

in Hymnen vorgetragenen Gedanken haben auch den Schöpfer des

Kreuzigungsbildes inspiriert. Das Sterben Christi wird in seinem

kosmischen und ekklesiologischen Bezug gesehen. Die Kirche des Himmels

und der Erde hat sich in ihren Vertretern um ihren sterbenden Herrn

versammelt. In Entsetzen und Trauer vor dem Mysterium, dass der

Schöpfer der Welt von seinen Geschöpfen durch die

Hinrichtung

am Kreuz vernichtet werden soll, verhüllen die Engel ihr

Angesicht. Ratlosigkeit hat den Jünger erfasst, der sein Haupt

mit

der Hand stützt, aber in Treue unter dem Kreuz

durchhält.

Fragend und wie in stummer Zwiesprache schaut Maria ins sterbende

Antlitz ihres Sohnes; aus seiner geöffneten Seite

lässt er

ihr die beiden Ströme von Wasser und Blut entgegenquellen,

damit

sie sie als Kirche in dem reinigenden und erneuernden Sakrament der

Taufe und im nährenden und erhaltenden Sakrament der

Eucharistie

weiterfließen lasse an alle, für die er sich in

seiner Liebe

verschenkt hat. »Es gibt keine

größere Liebe als die, wenn einer sein Leben gibt

für seine Freunde« (Joh 15,13).

Heiser,

Lothar, Maria in der Christus-Verkündigung des orthodoxen

Kirchenjahres, Tyciak, Julius † und Nyssen, Wilhelm

†

(Hsgb.), Sophia, Quellen östlicher Theologie, Bd. 20, Trier

1981,

S. 271

hier aus St.Andreas Bote

Das KREUZ auf dem Weg zur AUFERSTEHUNG

Osterbotschaft

S.E.

Erzbischof Mark 2014

Nachdem wir die

Auferstehung Christi geschaut haben,

lasset uns anbeten den heiligen Herrn Jesus, den allein

Sündlosen.

Vor Deinem Kreuz fallen wir nieder, Christus, und preisen und

verherrlichen Deine heilige Auferstehung.

Архиепископ

Марк

Auf dem Weg zu Ostern begleitet uns das

Kreuz ständig, genau so wie es uns vom Moment unserer Taufe

bis zum Ausgang aus diesem Leben begleitet. Oder wisset ihr nicht,

daß

wir, so viele auf Christum Jesum getauft worden, auf seinen Tod getauft

worden sind?...

Denn wenn wir mit ihm einsgemacht worden sind in der Gleichheit seines

Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein

(Röm

6, 3 u. 5).

Ohne das Kreuz gibt es keine Auferstehung.

So haben wir uns dem Kreuz auf halbem Weg zum Osterfest am

Kreuzverneigungssonntag verneigt, ebenso war das Kreuz in unseren

Gedanken und Gefühlen am Großen Freitag

gegenwärtig, als wir Bespeiungen und Geißelung und

Backenstreiche und Kreuz und Tod erinnerten, die der Herr um unserer

Rettung willen erduldete.

Einstmals galt das

Kreuz als Waffe des Todes und Symbol der Schande und Erniedrigung, des

Verworfenseins ??? und der Hilflosigkeit ???. Gleichsam Zeichen der

völligen Ohnmacht des Menschen vor dem Bösen dieser

Welt. Vor dem Hintergrund und auf der Grundlage der gottmenschlichen

Tat des Heilands und Seiner lichten Auferstehung jedoch

fürchten wir Christen weder Schimpf noch Schande, denn wir

schämen uns nicht. Wissen wir doch: auf dem Kreuz wurde der

Lebensspender ausgestreckt – das Leben Selbst. Auf dieser

Waffe des Todes nahm der Gottessohn Leiden und Tod auf Sich, Der um

unserer Rettung willen Leib angenommen und Sich in unseren

vergänglichen Körper gekleidet hatte. Auf diesem

Instrument der Folter besiegte Er Verweslichkeit und Tod als Folgen der

Sünde und der Verfluchung der Menschheit. Hier zeigte Er die

Ihm Allein eigene unbesiegbare und unbegreifbare Göttliche

Kraft, hier leuchtete Sein Sieg auf. Von hier aus erleuchtet und

erfüllt Sein Licht das ganze Weltall.

Auf dem Kreuz tötete der Herr Sünde und Tod,

entmachtete den Teufel und belebte uns mit Sich. Er gab uns Macht,

Kinder Gottes zu werden

(Jo 1,12), denn dem auferstandenen Christus ist alle Gewalt im Himmel

und auf Erden gegeben (Mt

28, 18).

Das Königtum Christi ist eben das himmlische

Königtum. Sein auferstandenes Leben ist schon nicht mehr

irdisches, sondern himmlisches und preisen und verherrlichen Deine

heilige Auferstehung. überhimmlisches. Aber Sein

Königtum beschränkt sich nicht auf den Himmel,

sondern erstreckt sich auf die ganze Erde. Denn dafür ist Er

in unsere Welt gekommen und hat den menschlichen Körper

angenommen, um uns zu Teilhabern an Seinem himmlisch-irdischen Leben zu

machen, uns zur Vollkommenheit, zur Unsterblichkeit, zu ewiger

Seligkeit zu führen.

Auf dem Kreuz zeigte

der Herr Seine Liebe zur ganzen Menschheit. Wahre Liebe ist immer

Göttliche, Christi Liebe, dem Evangelium verbundene. Wenn wir

den Reichtum dieser Liebe des Lebensspenders zu uns fühlen und

erkennen, dann wird unser Herz leicht von Gegenliebe zu Ihm

erfüllt. Und wenn solche Liebe Christi im Herzen wohnt, ist es

für alle Brüder offen. Ein solches Herz ist bereit,

allen zu dienen – mit seinem Besitz, Seinem Gebet, Fasten,

Barmherzigkeit, Geduld, Sanftmut, Demut, Erbarmen bis hin zur

Aufopferung für seine Freunde ???.

Auf diesem Weg kann der Mensch vollkommen Christus folgen.

Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein

Kreuz auf und folge mir (Mt

16, 24).

Wenn wir orthodoxe Christen bereit sind, unser Kreuz auf uns zu nehmen,

unsere Liebe zu Christus und jedem unserer Brüder auf der Erde

auszustrecken, wenn wir bereit sind, Ihm in jener Handlung nachzuahmen,

in welcher Er sich selbst entäußerte und

Knechtsgestalt annahm

(Phil 2, 7), dann bereiten wir uns darauf vor, Seine Herrlichkeit

aufzunehmen und an Seiner Gewalt im Himmel und auf Erden teilzuhaben,

in Seiner allumfassenden Liebe. Und frohlockend singen wir: Du bist

unser Gott, außer Dir kennen wir keinen anderen und Deinen

Namen rufen wir an.

Kommet, alle Gläubigen, lasset uns die heilige Auferstehung

Christi preisen, denn siehe, durch Christus ist Freude für die

ganze Welt gekommen!

Christus ist

auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Berlin-München

Auferstehung Christi

HEILIGER und HOHER SAMSTAG

Als Du hinabkamst

zum Tode,

Du unsterbliches Leben,

da hast Du den Hades getoetet

durch den Blitzstrahl der Gottheit.

Als Du aber auch die Verstorbenen

aus der Unterwelt auferweckt hast,

da haben alle Maechte der Himmlischen gerufen:

Lebensspender, Christus unser Gott,

Ehre Dir !

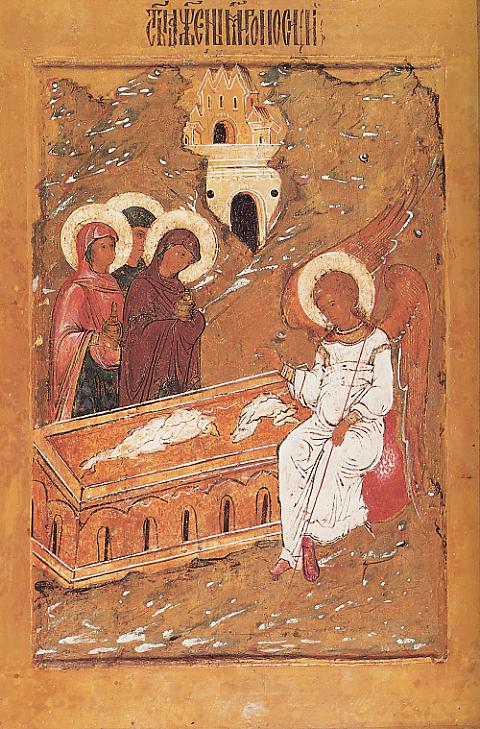

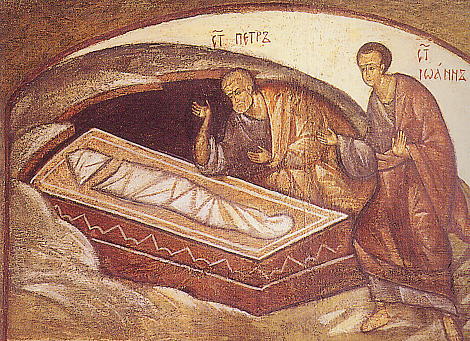

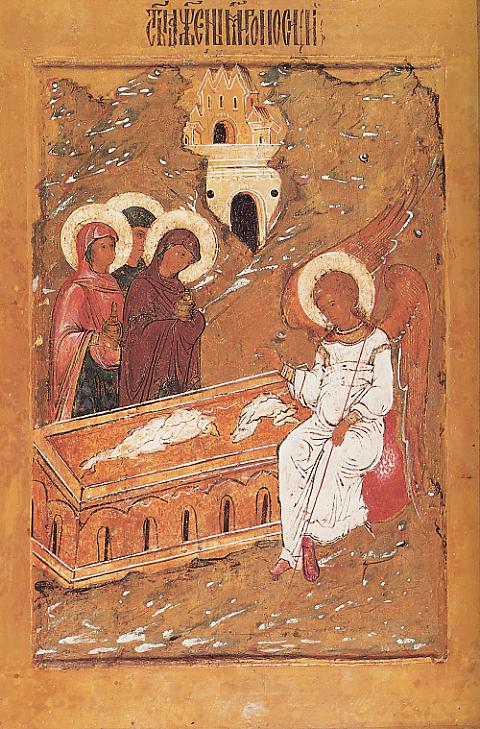

Der Hohe Samstag

beginnt wie alle Tage am Vorabend, Freitag abend. Waehrend des Orthros

werden die Gefuehle der Frauen am Grabe nachempfunden. Nach den

Laudespsalmen und der Kleinen Doxologie wird das Grabtuch mit der

eingestickten Darstellung des Leichnams des Herrn unter dem Gesang des

Trisagions in einer Prozession um die Kirche getragen und zurueck in

den Altarraum getragen. Hier wird es nach dreimaligem Umgang von den

Zelebranten auf den Heiligen Tisch gelegt, waehrend die Troparien des

Tages gesungen werden.

Die Vesper des Heiligen und Hohen Samstags wird mit der

Basilius-Liturgie verbunden. Christi Niedersteigen in den Hades und

Sein Sieg ueber den Tod werden vergegenwaertigt. In der Vesper werden

vor Apostellesung und Evangelium 15 alttestamentliche Lesungen

vorgetragen, waehrenddessen in alter Zeit die Taufen vollzogen wurden.

Danach wird die Auferstehungsnacht vorbereitet.

L E S U N G E N:

- Morgengottesdienst -

Jes 37: 1-14

I. Kor 5: 6-8

Gal 3: 13-14

Mt 27: 62-66

- Abendgottesdienst -

Gen 1: 1-13

Jes 60: 1-16

Ex 12: 1-11

Buch Jona 1:1 - 4:11

Josua 5: 10-15

Ex 13:20 - 15:19

Zefanja 3: 8-15

III Koen 17: 8-23

Jes 61:10 - 62:15

Gen 22: 1-18

Jes 61: 1-9

IV Koen 4: 8-37

Jes 63: 1-9, 64: 1-5

Jer 31: 31-34

Dan 3: 1-23 und das Lied der Heiligen Kinder

III Koen 17: 8-23

- Liturgie unseres Hl. Vaters Basilius -

Roem 6: 3-11

Mt 28: 1-20

Am Heiligen und Hohen Samstag feiern wir die

Grabesruhe und das

Hinabsteigen in den Hades unseres Herrn und Gottes und Erloesers Jesus

Christus, durch den die Vergaenglichkeit unseres Menschengeschlechts

verwandelt worden ist in ewiges Leben.

Durch Dein unsagbares Hinabsteigen mit uns in den Hades, Christus unser

Gott,

erloese uns.

Amin (Synaxarion)

+++

Der den Abgrund verriegelt,

erscheint als Toter,

in Linnen mit Myrrhe gehuellt.

Wie ein Sterblicher wird der Unsterbliche ins Grab gelegt.

Die Frauen aber, die kamen, Ihn zu salben,

weinten bitterlich und riefen:

"Dies ist der Sabbat, der hochgesegnete,

an dem Christus vom Schlag erwacht

und auferstehen wird am dritten Tag !"

+++

Der Du die Enden der Erde zusammenhaeltst,

liessest Dich einschliessen ins enge Grab,

damit Du vom Fall in den Hades

die Menschen erloesest,

und uns schenkest ewiges Leben,

unsterblicher Gott.

+++

Heute ruft stoehnend der Hades:

"Besser wäre mir gewesen,

ich haette den von Maria Geborenen nicht aufgenommen.

Denn, da Er zu mir kam,

hat Er meine Macht gebrochen,

die ehernen Tore zertruemmert,

die Seelen, die ich einst besass,

hat Er als Gott auferweckt !"

Ehre, Herr, Deinem Kreuz und Deiner Auferstehung !

+++

Heute ruft stoehnend der Hades:

"Vernichtet ist meine Macht.

Ich empfing den Toten wie einen Sterblichen.

Aber ich vermag Ihn nicht gefangen zu halten.

Vielmehr verliere ich die,

ueber welche ich herrschte.

Ich hatte die Toten von der Urzeit her.

Doch siehe, dieser erweckt alle !"

Ehre, Herr, Deinem Kreuz und Deiner Auferstehung !

+++

Heute ruft stoehnend der Hades:

"Aufgezehrt ist meine Macht.

Der Hirte ward gekreuzigt und erweckte den Adam.

Ueber die ich herrschte, derer wurde ich beraubt.

Die ich verschlang in meiner Staerke,

habe ich ausgespien allesamt.

Leer gemacht hat die Graeber der Gekreuzigte.

Schwach geworden ist die Macht des Todes !"

Ehre, Herr, Deinem Kreuz und Deiner Auferstehung !

+++

Es

schweige alles sterbliche Fleisch

und

stehe mit

Furcht und Zittern

und sinne auf nichts Irdisches,

denn der Koenig der Koenige

und der Herr der Herrscher

kommt als Opfer geschlachtet zu werden,

gegeben als Nahrung den Glaeubigen.

Ihm voran gehen die Choere der Engel

mit allen Maechten und Gewalten,

die vielaeugigen Cherubim,

die sechsfluegeligen Seraphim,

sie verhuellen ihr Angesicht

und rufen den Hymnus

Alleluja, alleluja, alleluja !

Хор

Сретенского Монастыря

"Да молчит всякая плоть"

(Прот. П. Турчанинов).

[Вместо Херувимской песни поется в Великую Субботу]

Sretensky Monastery Choir

Let all mortal flesh keep silence

Der

edle

Joseph

nahm ab vom Kreuzesholz Deinen allreinen Leib,

huellte ihn in reines Linnen,

bedeckte ihn mit wohlriechenden Kraeutern

und legte ihn in ein neues Grab.

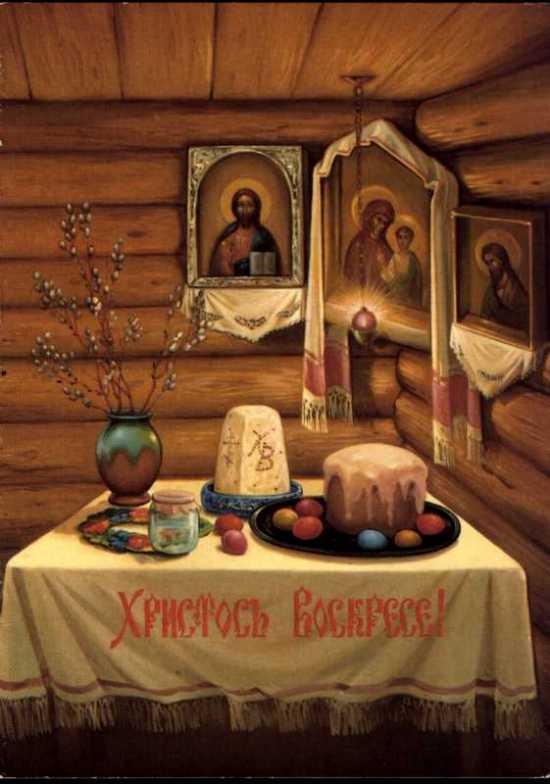

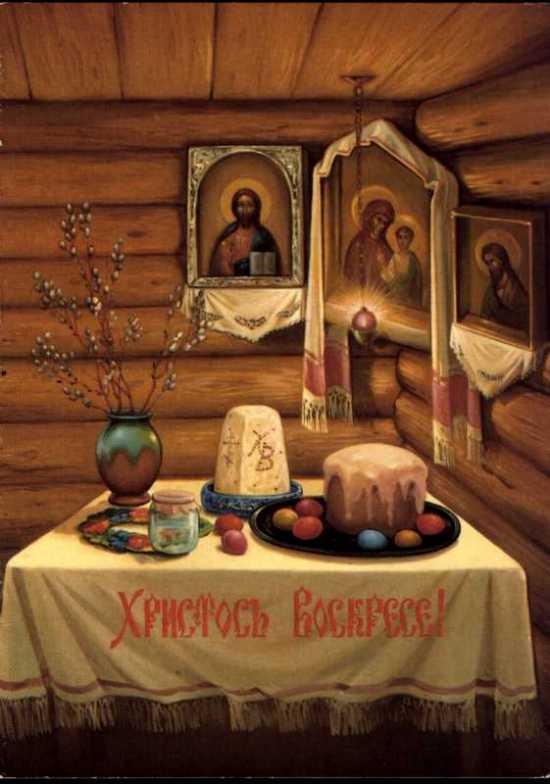

HEILIGER

und

HOHER HERRENTAG des PAS´CHA

der AUFERSTEHUNGSTAG

FEST der FESTE

ХРИСТОС

ВОСКЕСЕ

В

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХОРА

ПРИ

НЕМСКАТА ГИМНАЗИЯ В СОФИЯ

CHRISTUS IST

ERSTANDEN

VON DEN TOTEN,

HAT DEN TOD

DURCH DEN TOD ZERTRETEN

UND DENEN IN DEN GRAEBERN

DAS LEBEN GESCHENKT !

Osterbotschaft S.Hl. des Patriarchen

ALEKSIJ II

von Moskau und der ganzen Rus´

Metropolit

MICHAEL (Staikos) von Austria: Christus ist erstanden: Ostersonntag

Metropolit AUGOUSTINOS (Lambardakis) von

Deutschland: Osterpredikt 2004

Bischof HILARION von Wien und

Österreich: Osterbotschaft 2004

Bischof HILARION von

Wien und

Österreich: Ostern ist immer

Metropolit

SERAFIM von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa

Philipp Harnoncourt: Auf dem

Weg

zum leeren Grab

Martin

Petzold: Zur Fülle der Freude in den Gottesdiensten der

Ostertage

Predigt unseres

Vaters unter den Heiligen

JOHANNES CHRYSOSTOMUS

zum heiligen und strahlenden,

herrlichen und

erlösenden Tag der Auferstehung Christi, unseres Gottes:

Wenn jemand fromm und gottliebend ist,

komme und erquicke er sich an dieser schoenen und glaenzenden Feier.

Wenn jemand ein wohlgesinnter Anhaenger ist,

gehe er froehlich ein in die Freude seines Herrn.

Wenn jemand sich beim Fasten abgemueht hat,

empfange er jetzt nach seinem Verdienst.

Wenn jemand von der ersten Stunde an gearbeitet hat,

empfange er heute seinen gerechten Lohn.

Wenn jemand nach der dritten Stunde gekommen ist,

feiere er dankend.

Wenn jemand zur sechsten Stunde angelangt ist,

so zweifle er nicht,

denn er wird nichts missen.

Wenn jemand bis in die neunte Stunde saeumte,

trete er unverzagt hinzu, ohne sich zu fuerchten.

Wenn jemand erst zur elften Stunde eingelangt ist,

fuerchte er sich nicht ob seiner Saumseligkeit.

Denn der Gebieter ist freigebig

und nimmt den Letzten auf wie den Ersten.

Er erquickt den, der um die elfte Stunde gekommen ist,

ebenso wie den, der von der ersten Tagesstunde an gearbeitet hat.

Zum spaeter Kommenden ist Er gnaedig

und freundlich zu dem Ersten.

Jenem schenkt Er

und diesen belohnt Er.

Die Werke nimmt Er an

und die Absicht lobt Er.

Die Tat ehrt Er

und der Entschluss ist Ihm willkommen.

Gehet also in die Freude unseres Herrn ein, ihr Alle.

Die Ersten und die Letzten:

empfanget den Lohn.

Die Reichen und die Armen,

freut euch miteinander.

Ausdauernde und Nachlaessige,

ehret den Tag.

Die ihr gefastet und die ihr nicht gefastet habt;

freuet euch heute.

Der Tisch ist beladen, geniesset alle.

Das Kalb ist gemaestet, niemand gehe hungrig hinaus.

Alle geniesset vom Gastmahl des Glaubens.

Alle geniesset vom Reichtum der Guete.

Niemand beklage Armut, denn erschienen ist das gemeinsame Reich.

Niemand betrauere die Uebertretungen, denn die Vergebung ist aus dem

Grabe aufgestrahlt.

Niemand fuerchte den Tod, denn des Erloesers Tod hat uns befreit.

Vernichtet hat den Tod, Der von ihm umfangen ward.

Die Beute hat dem Hades abgenommen, Der zu ihm herabkam.

Er liess Bitterkeit erfahren ihn, der gekostet hat von Seinem Fleische.

Diese vorausschauend rief Isaja aus:

"Der Hades, ´spricht er,´ war voll Bitterkeit, als

er Dir unten begegnete´."

Er war voll Bitterkeit, denn er war verhoehnt;

er ward voll Bitterkeit, denn er ward hinweggerafft;

er war voll Bitterkeit, denn er wurde gefesselt.

Er nahm den Leib und geriet an Gott.

Er nahm die Erde und traf auf den Himmel.

Er nahm, was er sah, und fiel durch das, was er nicht sah.

Tod, wo ist dein Stachel ?

Hades, wo ist dein Sieg ?

Auferstanden ist Christus und du bist gestuerzt.

Auferstanden ist Christus und gefallen sind die Daemonen.

Auferstanden ist Christus und die Engel freuen sich.

Auferstanden ist Christus und das Leben triumphiert.

Auferstanden ist Christus und kein Toter im Grabe.

Denn Christus ist von den Toten auferstanden,

der Erstling der Entschlafenen geworden.

Ihm sei die Ehre und die Macht in alle Ewigkeit.

Amin.

Pas´cha heisst

Uebergang vom Tod zum

Leben, von der Finsternis zum Licht.

Dieser Uebergang geschieht mit der Auferstehung des Herrn und Erloesers

fuer alle, die an Ihn glauben und durch die Taufe mit Ihm ein Leib

sind.

Nach dem Ruf "CHRISTUS ist AUFERSTANDEN !" des Priesters und der

Verbreitung des Auferstehungslichtes vom Altar an alle Glaeubigen

beginnt der Jubelgesang, der dann die gesamte Liturgie ueber anhaelt:

Deine

Auferstehung, Christus Erloeser,

besingen die Engel in den Himmeln;

wuerdige auch uns auf Erden,

reinen Herzens Dich zu loben.

ooo

Auferstehungstag !

Lasset uns Licht werden, Ihr Voelker !

Das Pas´cha, des Herrn Pas´cha !

Denn vom Tode zum Leben

und von der Erde zum Himmel

hat Christus, unser Gott, uns hindurchgefuehrt,

uns, die wir das Siegeslied singen:

Christus erstand von den

Toten !

ooo

Lasset uns die Sinne reinigen

so werden wir Christus strahlen sehen

im unnahbaren Lichte der Auferstehung

und deutlich Ihn rufen hoeren:

"Freuet euch !",

wir, die wir das Siegeslied singen.

Christus erstand von den

Toten !

ooo

Die Himmel moegen sich freuen,

die Erde jubeln

und feiern die ganze Welt,

die sichtbare und die unsichtbare,

denn Christus ist erwacht.

Ewige Freude !

Christus erstand von den

Toten !

ooo

CHRISTUS IST ERSTANDEN

VON DEN TOTEN,

HAT DEN TOD

DURCH DEN TOD ZERTRETEN

UND DENEN IN DEN GRAEBERN

DAS LEBEN GESCHENKT !

ooo

Lasset uns trinken den neuen Trank,

nicht aus unfruchtbarem Felsen

durch Zeichen hervorgebracht,

sondern aus der Unverweslichkeit Quelle,

da aus dem Grabe, aus dem wir kommen,

uns Christus Leben schenkt.

Christus erstand von den Toten !

ooo

Nun ist alles mit Licht erfuellt,

Himmel und Erde und Totenwelt,

die ganze Schoepfung feiert Christi Erwachen,

in dem sie gegruendet ist.

Christus erstand von den Toten !

ooo

Gestern ward ich begraben mit Dir, Christus;

heute bin ich auferweckt mit Dir, dem Auferstandenen.

Du selbst, Erloeser, verherrliche mich mit Dir

in Deinem Reiche.

Christus erstand von den Toten !

ooo

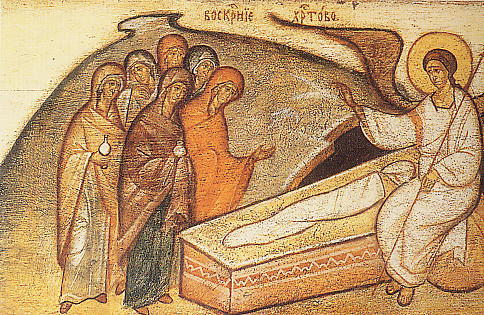

Als die dem Morgen zuvorkommenden Gefaehrtinnen

Marias

den Stein weggewaelzt fanden vom Grabe,

hoerten sie vom Engel:

"Den, der in immerwaehrendem Lichte ist,

was suchet ihr Ihn bei den Toten wie einen Menschen ?

Blicket auf die Grablinnen,

eilet, verkuendet der Welt,

dass auferstanden ist der Herr,

nachdem Er den Tod getoetet.

Denn Er ist der Sohn Gottes,

der Erloeser des Menschengeschlechtes."

ooo

Wie ein einjaehriges Lamm,

das willig den Opferkranz traegt, Christus,

ist Er fuer alle geopfert worden,

das reinigende Pas´cha;

es leuchtet aus dem Grab uns hervor,

die Sonne der Gerechtigkeit.

Christus erstand von den Toten !

ooo

Du fuhrest hinunter

in die Tiefen der Erde, Christus,

und zerbrachest die ewigen Riegel

und der Gefesselten Ketten;

und nach drei Tagen,

wie Jonas aus dem Fische,

erstandest Du aus dem Grabe.

Christus erstand von den Toten !

ooo

Mein Erloeser,

Du lebendiges und nicht im Tode verbliebenes Opfer,

als Gott hast Du Dich Selbst dem Vater dargebracht

und mit auferweckt Adam, den Urahnen aller,

Du Auferstandener aus dem Grabe !

Christus erstand von den Toten !

ooo

Des Todes Toetung,

des Hades Vernichtung,

den Anfang des neuen,

des ewigen Lebens begehen wir festlich.

Im Tanze besingen wir den Urheber in Hymnen,

der allein ist gesegnet,

der Gott der Vaeter, und hochverherrlicht.

Christus erstand von den Toten !

ooo

In Wahrheit heilig

und allgefeiert

ist diese heilbringende, lichtglaenzende Nacht.

Sie ist Vorbote des hellstrahlenden Tages der Auferstehung,

in der das urewige Licht

leiblich hervorleuchtet aus dem Grabe allen.

Christus erstand von den Toten !

ooo

O grosses, o heiligstes Pas´cha,

Christus,

o Weisheit und Wort Gottes und Kraft !

gib, dass wir wahrer noch teilhaben an Dir

am abendlosen Tage Deines Reiches !

ooo

ooo

ooo

Das Freudenpas´cha,

das Pas´cha des Herrn, das Pas´cha,

das hochhehre Pas´cha

ist aufgegangen, das Pas´cha !

Umarmen wir einander in Freude !

O Pas´cha, Du Erloeser von Trauer !

Aus dem Grabe strahlt heute hervor

wie aus einem Brautgemach

Christus, der die Frauen erfuellte mit Freude,

indem Er sprach:

"Bringet Kunde den Aposteln !"

ooo

AUFERSTEHUNGSTAG !

Lasset uns Licht werden an diesem

Feste,

lasset uns einander umarmen,

lasset uns "Brueder!" sagen auch denen, die uns hassen,

lasset uns alles vergeben ob der Auferstehung und rufen:

ooo

CHRISTUS IST ERSTANDEN

VON DEN TOTEN,

HAT DEN TOD

DURCH DEN TOD ZERTRETEN

UND DENEN IN DEN GRAEBERN

DAS LEBEN GESCHENKT !

Christus ist

erstanden: Ostersonntag

aus dem Buch "Auferstehung - von erlebter orthodoxer

Spiritualität"

von

Metropolit MICHAEL (Staikos), Metropolit von Austria, Wien

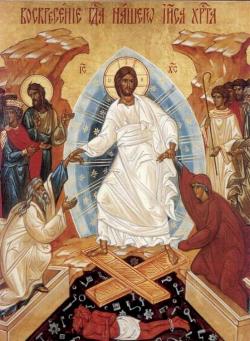

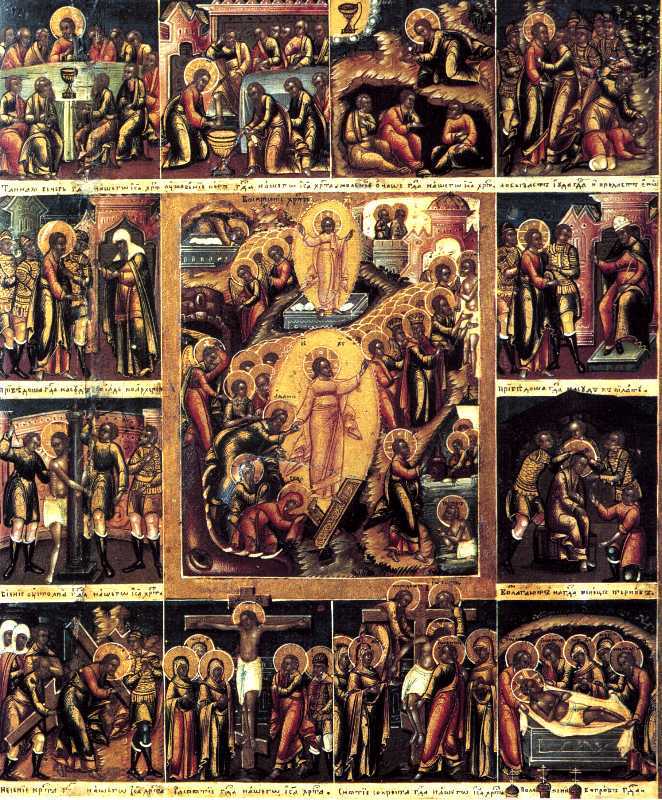

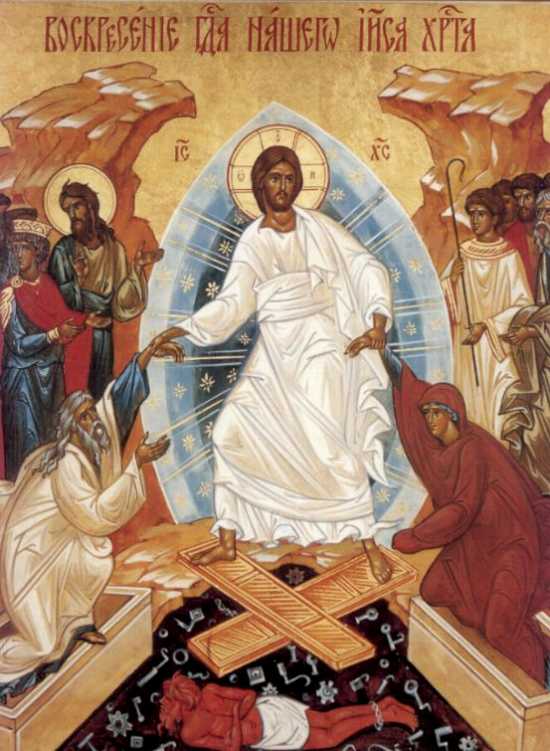

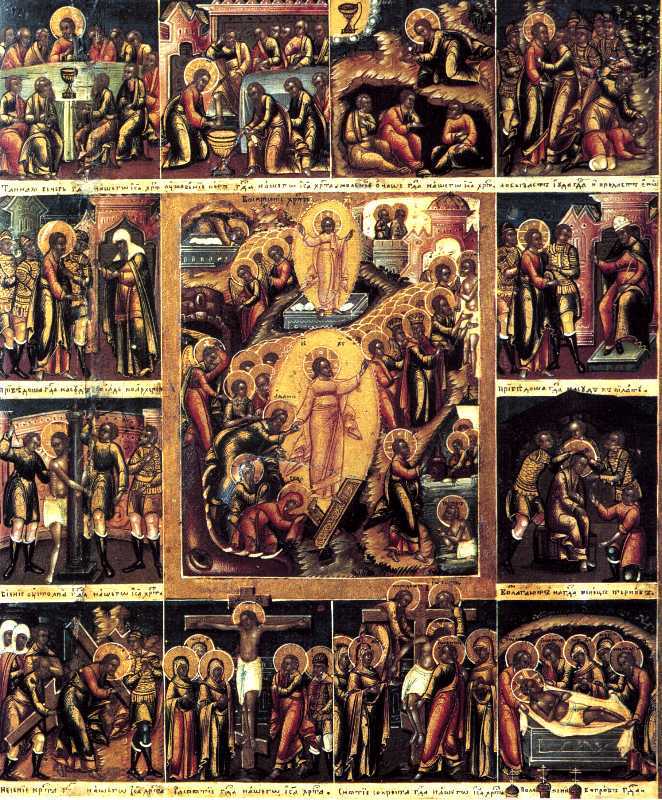

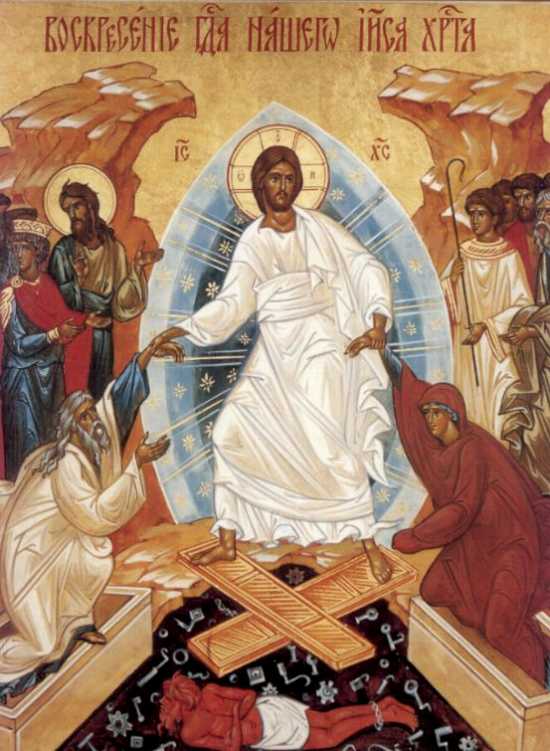

Die

Kirche jubelt. Und die Osterikone verdeutlicht das wohl tiefste aller

Glaubensgeheimnisse. In ihrer Grundform bleibt sie immer gleich: Adam

wird aus der Unterwelt geholt. Christus ergreift seine Hand, in manchen

Darstellungen auch die von Eva, er hält sie und lässt

den

– oder die – Gefallenen mit auferstehen.

Hände

halten einander. Vielleicht ruft gerade diese Ikone im Westen kein

Fremdgefühl hervor, vielleicht ist sie deshalb so beliebt,

weil

sie thematisch an Michelangelos Deckengemälde in der

Sixtinischen

Kapelle erinnert, dessen Zentrum ja die Berührung der

schöpferischen Hand Gottes mit der Hand des Menschen ist.

Oder,

weil die katholischen Christen zu Ostern dem Erstandenen dieses Lied

singen: „Der Sieger führt die Scharen, die

lang gefangen

waren, in seines Vaters Reich empor, das Adam sich und uns

verlor...“

Der

spirituelle Gehalt dieser Ikone ist ein sehr pragmatischer, wenn auch

kein rationalistischer, wie wir ihn auf westlichen

Auferstehungs-Darstellungen finden. Westliche Bilder zeigen fast immer

diese Szene: Das Grab öffnet sich, die Soldaten erschrecken,

Christus ersteht mit einer Fahne in der Hand ... Die Orthodoxe Kirche

wurde, besonders im 19. Jahrhundert, von derlei Bildern sehr irritiert,

weil sie Versuche sind, das Unverständliche zu verstehen, das

Unerklärliche erklären zu wollen. Sobald wir aber das

Unverständliche verstehen und das Unerklärliche

erklären

können, brauchen wir kein Mysterium. Denn dieses beginnt ja

genau

dort, wo der menschliche Verstand aufhört und die Augen, die

Ohren, die Sinne der Seele und des Geistes anfangen. Ein

größeres Mysterium als die Auferstehung Christi gibt

es

nicht. Dieses Mysterium ist die Grundlage aller Geheimnisse der Kirche.

Im

Gegensatz zu den westlichen Darstellungen ist das orthodoxe

Auferstehungsbild ein erlösendes, und die Osterikone

trägt

den Namen „Das Hinabsteigen Christi in die

Unterwelt“.

„Du

stiegst bis in die tiefste Erde hinab und zerbrachst die ewigen Riegel,

die festhielten die Gequälten, Christus, und nach drei Tagen,

wie

Jonas aus dem Ungeheuer, stiegst du herauf aus dem Grab.“

Das

Fest der Feste bedeutet in der Orthodoxie praktisch die

Erfüllung

des Planes Gottes, sein Geschöpf nicht zu behandeln wie eine

Uhr,

die irgendwann aufgezogen und danach ihrem Schicksal

überlassen

bleibt, sondern die fortwährend gewartet wird. Einen

Schöpfer, der sein Geschöpf alleinzulassen gedenkt,

kennen

wir nicht, dafür aber einen, der sein Geschöpf

ununterbrochen

begleitet, ohne die von ihm geschenkte Freiheit

beeinträchtigen zu

wollen. In diesem Sinne ist der Höhepunkt aller Feiertage des

Jahres auf den Ostersonntag konzentriert, während alle

übrigen – Weihnachten, die Taufe Christi usw.

– den

Weg dorthin bilden. Den Weg zur Erlösung, zur Auferstehung.

Selbst der Karfreitag

ist eine Station dorthin. Deshalb endet auch der Passionshymnus „Heute

hängt am Holz ...“ mit dem Vers: „Wir

beten deine Passion an, zeige uns aber auch deine glorreiche

Auferstehung“,

das heißt: „Wir beten dein Kreuz an, und wir

verherrlichen

deine Auferstehung.“ Sie ist das Ziel der Ziele, jedem

erreichbar, nichts und niemanden ausschließend.

Genau

das bringt die Auferstehungsikone zum Ausdruck: Die Tore zum Hades

zerschlägt Christus, er steigt herab in den Hades, um Adam und

Eva, stellvertretend für alle Männer und Frauen (oder

nur

Adam, stellvertretend für das gesamte Menschengeschlecht)

herauszuholen zur Auferstehung. Zusammen mit allen Gerechten, mit allen

Heiligen, mit allen Menschen, die gerettet werden müssen. Mit

allen Nachkommen von Adam und Eva, ob heilig oder nicht, das ganze

Menschengeschlecht.

Es