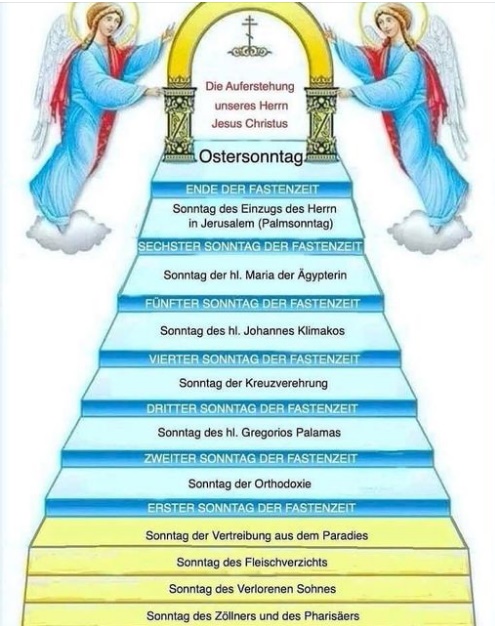

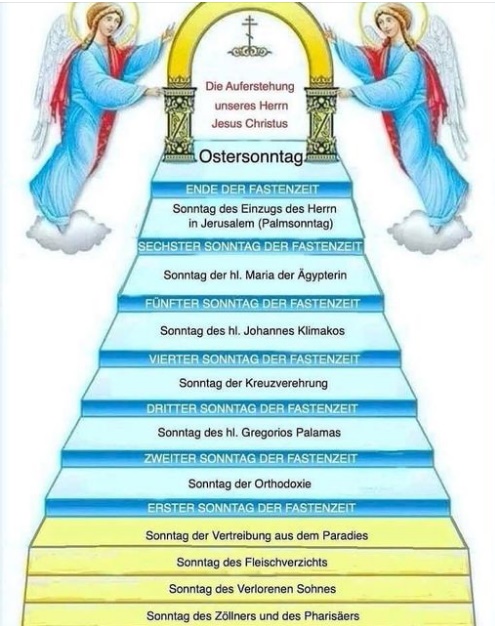

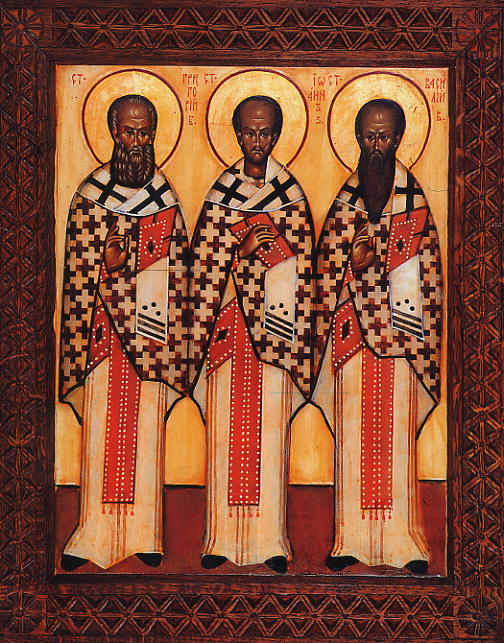

3 Hl THEOLOGEN | BEGEGNUNG | Orthodoxes Totengedenken ||| Vorbereitende Sonntage | Vorfastenzeit |

|

zurueck zur Einstiegseite / zum Auswahlmenue ueber alle Seiten der Orthodoxen Fraternitaet in Deutschland

"Fastenregeln" / FASTEN / Fasten ? nach dem Hl. JOHANNES (Chrisostomos)

GEBET des Hl. EPHRAIM des SYRERS / Kanon der Umkehr unseres Vaters unter den Heiligen ANDREAS von KRETA

Fasten-Hirtenbrief 2007 des Oekumen. Patriarchen BARTHOLOMAIOS: "...Zeit der Geistlichen Kaempfe"

Fasten-Hirtenbrief 2004 des Oekumen. Patriarchen BARTHOLOMAIOS: „Öffne mir, Lebensspender, das Tor zur Umkehr!“

Fasten-Hirtenbrief 2004 der Orthodoxen Bischoefe Deutschlands

Beten und Fasten - Erzbischof STYLIANOS von Australien

» ... sondern nur durch Beten und Fasten« (Erzpr. Prof. Alexander Schmemann (+ 1983)

Metropolit MARK zu FASTEN, GEBET und orthodoxen GLAUBEN (zusammengestellt von UOJ 2026)

"Die Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."

~~~

Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der

Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~

zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"

https://youtu.be/3XezKT4qqN0?si=vVEllt8ZogNW3uPD

https://youtu.be/KfBZPIiOLec?si=Wsu8CjFjQYI_cQjs

AUFERSTEHUNGS - Nacht

11./12.4. 2026

"Die

Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."

~~~

Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der

Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~

zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"

22.2.

2026

Sonntag vom VERLUST

des PARADIESES

VERGEBUNGSSONNTAG !

BUTTERENTSAGUNG !

- am Abend des

Sonntags:

BEGINN der GROSSEN 40-taegigen FASTEN

"Über die

Vergebung"

von Erzbischof Antonij von Surozh (London)

Apostel:

Rm 13:11 - 14:4

Evangelium: Mt 6: 14 - 21

Das

Evangelium dieses Sonntags, an dessen Abend die Grossen Fasten

beginnen, erinnert uns daran, dass wir Vergebung vom Herrn erst

erwarten können, wenn wir nicht selbst bereit sind, unseren

Mitmenschen zu vergeben, was sie uns an Verletzung zugefügt

haben - und sie unsererseits um Vergebung zu bitten für das,

was wir bewusst oder unbewusst an ihnen gefehlt haben.

Darum findet an diesem Sonntagabend nach der Vesper in die Handlung des

Gegenseitigen Vergebens statt, wie sie am Schluss des Apodipnons in

Klöstern täglich geübt wird. In manchen

Kirchen wird

dieser Ritus aus praktischen Gründen unmittelbar nach der

Liturgie

ausgeführt. In den Häusern ist die Vergebung als

Abschluss

der Karnevals- und Butterwoche mit einem Fest vor allem für

die

Kinder verbunden, dabei werden zum letzten Mal die Milch- und

Butterspeisen genossen.

Die folgende Woche ist ganz dem intensiven

Fasten gewidmet. Es beginnt die fortlaufende Lesung aus dem

Buch Genesis, die im Sündenfall und dessen Folgen

mündet. Mit dem Verlust des uns von Gott bereiteten Paradieses

durch unsere selbstzerstörerischen Abwege beginnt auch die

Sehnsucht nach dem Ende der widernatürlichen Sünden

und dem neuen Paradies. Die dafür erforderliche Bereitschaft

zur Umkehr wird in der kommenden Woche durch das Gebet des heilsamen Busskanons des

Hl.Andreas von Kreta

gefördert. Wir fühlen mit, dass wir mit unseren

Sünden nicht allein sind, aber werden auch dazu ermutigt, uns

den Figuren des Bibel anzuschliessen, die den Mut fanden, Gott um

Vergebung zu bitten, und Ihm damit wieder nahe zu kommen.

Trotz -und vielleicht wegen- all unserer negativen Erfahrungen ruft uns

die Apostellesung zu:

"

Jetzt ist unser Heil näher als damals, da wir gläubig

wurden.

Die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich genaht "

(Rm 13:11 ff)

Für die Fastenzeit wird uns mitgegeben:

"

Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst;

und wer nicht isst, soll den nicht richten, der isst;

denn Gott hat ihn angenommen.

Wer bist du denn, dass du einen fremden Knecht richtest ?

Seinem eigenen Herrn steht oder fällt er - aber er wird

stehen; denn der Herr hat die Macht, ihn aufrecht zu erhalten "

(Rm 14: 3-4)

Führer auf dem Weg

der Weisheit,

Urgrund des Verstandes,

Lenker der Unverständigen

und Beschützer der Armen,

festige, unterweise mein Herz, Gebieter.

Gib mir das Wort, Du Wort des Vaters !

Denn, siehe, nicht lassen ab

meine Lippen zu Dir zu schreien:

Barmherziger,

erbarme Dich meiner,

des Gefallenen !

(Kondakion)

Über die

Vergebung

zum Sonntag der Vergebung

von Erzbischof Antonij von Surozh (London)

Wenn mir jemand ein Unrecht zugefügt hat, das ich vergebe und vergesse, dann sind wir beide in Gefahr, dass das gleiche sich wiederholt, denn einerseits entsteht und vergeht diese Verzeihung auf der Stelle: sie ist nichts Beständiges und auf die Zukunft hin Ausgerichtetes.

Etwas Vergangenes ist an eine Grenze gelangt, die es nicht überschreitet;

die Zukunft ist ohne Erfahrung aus der Vergangenheit.

Andererseits, wenn ich vergesse, vergesse ich zweierlei: wohl vergesse ich das Unrecht, das mir angetan wurde, gleichzeitig aber auch den Grund, aus dem es mir zugefügt wurde, und ich kann den Betreffenden niemals vor der Versuchung bewahren, in die gleiche Situation zurückzuverfallen.

Man

muss sich erinnern, dass dieser Mitmensch, sobald er in jene

bestimmte Lage versetzt wird, diese bestimmte Schwierigkeit hat;

folglich darf man ihn nicht wieder in dieselbe Lage bringen;

man muss die zurückbleibende Schwäche erkennen.

Darum ist es so wichtig, sich zu erinnern, denn das ist die einzige

Möglichkeit das Verzeihen fortzusetzen.

„Ich habe dir deine ungeduldige Handlung verziehen, aber ich

habe

dadurch entdeckt, dass diese bestimmte äußerung,

jene Geste,

diese besondere Situation sie hervorrufen können.“

Es gilt, den andern vor diesen Situationen zu bewahren, solange, bis

man ihm geholfen hat die notwendige Kraft zu gewinnen, die Spannung zu

überwinden. Andernfalls stoßen wir unsere

Mitmenschen

ständig neu in Situationen hinein, wo sie unfehlbar auf die

gleiche Weise reagieren werden, wie sie das Problem hervorrief.

Außerdem

ist das Verzeihen eine besondere Weise, einen anderen

Menschen anzunehmen.

Das beginnt in dem Augenblick in dem man sagt: „Ich nehme

dich

an, so wie du bist. So wie du bist trage ich dich, wie man ein Kind

über eine schwierige Stelle hinwegträgt oder wie man

ein

Kreuz trägt, aber ich weise dich nicht zurück. Zu

sagen, dass ich dich annehme, so wie du bist, heißt

keineswegs, dass du bist wie du sein solltest.“

Nur

wenn man einen Menschen so annimmt, wie er ist, kann man ihm helfen

sich zu ändern.

Aber man darf nicht zuerst fordern, er müsse sich

ändern, um ihm zu versprechen, hernach werde man ihn lieben.

Im Russischen sagt man: „Liebe mich schwarz ! Wenn ich erst

weiß bin, werden alle mich lieben.“

Es gibt nur Probleme wo der Mensch sie schafft. Ein Mensch aber, der

Probleme schafft, muss so sehr geliebt werden, dass er im Vertrauen den

Glauben an sich selber wiederfinden kann, die Selbstachtung und jene

schöpferische Hoffnung, die ihm ermöglichen wird,

sich zu ändern.

Folglich

übernimmt man mit dem Verzeihen die Verantwortung für

einen Menschen, so wie er ist, mit der Hoffnung auf die Zukunft, jedoch

ohne Bedingungen zu stellen!

Man verzeiht nicht unter Bedingungen. Es geht nicht an, einem Menschen

„mit Bewährungsfrist“ zu verzeihen. Das

zeigt sich sehr deutlich im Gleichnis vom Verlorenen Sohn.

Der Vater fordert nichts; ihm genügt es, den Sohn

wiedergekehrt zu

sehen, um zu wissen, dass er die Umkehr vollzogen hat, dass er

verändert zurückqekehrt ist. Verändert

bedeutet ganz und

gar nicht vollkommen. Er mag sich verändert haben und dennoch

für eine lange Zeit für die Familie schwer

erträglich

geworden sein. Dem Vater genügt es, dass sein Sohn

wiedergekehrt

ist; was noch zu tun bleibt, kann man gemeinsam überwinden.

Das

Verzeihen enthält vielerlei Elemente.

Zuerst muss einer kommen und um Verzeihung bitten oder doch wenigstens

einen Schritt in diese Richtung tun;

es ist nicht schwer, zu verzeihen, wenn man glaubt, im Recht zu sein;

es ist auch nicht schwer, einen Schritt entgegen zu kommen, wenn man im

Recht ist oder sich im Recht wähnt.

Darum muss derjenige, der im Recht zu sein glaubt, den ersten

Schritt tun.

Eine Gebärde, ein unmerklicher Hinweis, dass eine

Aussöhnung

erwünscht wäre, muss genügen, diesen Schritt

zwingend zu

machen.

Dann aber muss ein solcher Versuch zur Versöhnung

bedingungslos angenommen werden, denn ein Mensch kann sich

nur ändern im Maße der Hoffnung, die wir in ihn

setzen, im Maße der Liebe, die wir ihm zu geben

vermögen und im Maß unseres Glaubens an ihn

.

In

einer Gemeinschaft stellt sich das Problem anders.

Die Tatsache, dass ein Mensch Mitglied einer Gemeinschaft ist, kann ein

Problem bedeuten, nicht nur für einen Einzelnen, sondern

für eine ganze Gemeinschaft. Dann muss die Gemeinschaft zu der

zugleich kranken und heilenden Gemeinschaft der Kirche werden: krank,

weil jeder von uns ein Sünder ist und wir alle eine zutiefst

beschädigte Gemeinschaft sind; dennoch aber auch eine

Gemeinschaft, die fähig ist Gesundheit zu vermitteln, zu

heilen, das ewige Leben mitzuteilen. Denn

keine christliche

Gemeinschaft besteht nur aus ihren sichtbaren

Gliedern: Christus ist in ihrer Mitte, der Heilige Geist ist ihr

gegeben, und ob es die Kirche in ihrer Gesamtheit oder eine kleine

Kirchengemeinde ist – in der Gemeinschaft sind Gott und

Mensch

gänzlich für einander gegenwärtig, und wir

können

in Gott die Kraft finden, die wir als Menschen nicht besitzen.

Die Erfahrung, geliebt zu werden in vollem Bewusstsein dessen wie wir sind

– nicht trotzdem, oder weil man nicht wüsste, wie wir sind – ist ein sehr herrliches Geschenk, das Anlass zu Dankbarkeit und Demut wird und das aus unserem Leben ein demütiges Voranschreiten im Gebet macht.

Doch muss die Verzeihung auch angenommen werden.

Oft meinen Menschen, keine Verzeihung annehmen zu können, weil sie sich selber nicht verzeihen können. Selber können wir uns nicht verzeihen, aber wir müssen von einem anderen Menschen die Verzeihung annehmen können, – mag vorgefallen sein was will – dass er uns zugetan bleibt; was eine wahrhaft unverdiente Gnade ist. Und das ist schwer.

Viele Menschen vermögen auch in der Absolution Gottes Verzeihung nicht anzunehmen und können nicht absolviert werden. Gott hat verziehen – aber sie haben die Absolution trotzdem nicht erhalten.

Es ist auch schwer, die Verzeihung unverdient anzunehmen.

Es kann demütigend sein. Aber wenn wir besser verstehen lernen, wenn wir zu geben lernen, lernen wir auch zu empfangen. Einer, der sich selbst nicht verzeihen lassen kann, vermag auch selbst niemals zu vergeben. Einer, der nicht annehmen kann, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, Hingabe zu empfangen, kann auch seinerseits nicht lieben, anerkennen, Hingabe aufbringen, denn derlei geschieht wechselseitig. Unverdient zu empfangen lernt man in staunender Freude, Demut und Dankbarkeit, mit der wir eine unverdiente Gabe beantworten. Und haben wir das erst entdeckt, können auch wir zu schenken beginnen ohne uns darum dem Empfangenden gegenüber überlegen zu fühlen.

Natürlich

ist unser Verzeihen nicht Gottes Verzeihen.

Doch müssten wir lange warten, bis wir so zu verzeihen

vermöchten. Aber wir können damit beginnen zu lernen,

uns gegenseitig in all unserer Begrenztheit anzunehmen. Es ist schwer,

um Verzeihung zu bitten, es ist auch nicht leicht, zu verzeihen, doch

Verzeihung zu verweigern ist ebenfalls schwer.

Am

Sonntag vor der Großen

Fastenzeit, nach dem Verzeihungsgottesdienst, der ein Gottesdienst der

Buße und der Hoffnung ist, sollen alle Glieder einer

Gemeinschaft

einander um Verzeihung bitten.

Jahrelang habe ich die Leute ermuntert, einander zu

vergeben;

dann habe ich beobachtet, wie sie mit Wärme und Enthusiasmus

Leute um Verzeihung baten, die sie niemals beleidigt hatten;

aber sie bewiesen sehr viel mehr Zurückhaltung bei anderen,

von denen sie selber Verzeihung zu erhoffen hatten;

und schließlich sah ich sie denen den Rücken kehren,

die keinerlei Bedürfnis hatten ihnen zu verzeihen, weil sie

sich ihnen gegenüber tatsächlich allzu rüde

verhalten hatten.

– Da habe ich zunächst verlangt, dass niemand

Verzeihung von

jemand erbitten sollte, den er nicht darum bitten wollte,

– weil er noch zu keinem Frieden mit ihm gefunden hatte.

Dann sollten sie sagen: „ich bitte Sie nicht um Verzeihung,

weil

meine Einstellung sich noch nicht geändert hat. Wenn Sie mir

verzeihen ändert das nichts; ich verabscheue Sie und habe die

Absicht, Sie auch weiterhin zu verabscheuen.“

Und von denen, deren Verzeihung man erbat, die sie nicht

gewähren konnten dass sie antworten sollten:

„Ich bin sehr bekümmert, aber mein Herz ist noch zu

schwer,

ich bin noch zu bitter, ich kann Ihnen noch nicht verzeihen.“

Dann

aber wurden beide Parteien aufgefordert, sich in der Beichte vor Gott

hinzustellen und ihm zu sagen:

„Herr, ich erwarte von Dir jetzt Vergebung. Selber Vergebung

zu

gewähren, verweigere ich. Ich erwarte einen Schritt auf mich

zu,

lehne es aber selbst ab diesen Schritt zu tun .....“ Jemandem

zu

sagen, „Ich lehne es ab, zu verzeihen,“ wirkt so

erschütternd, dass die Menschen zu denken beginnen. Gesagt zu

bekommen, „ich kann dir nicht mit Überzeugung

vergeben“ ist ebenfalls erschütternd.

Wenn

in einer Gemeinschaft der Mut aufgebracht wird, wenigstens so

aufrichtig zu sein, dass man es fertig bringt, zu sagen: „Ich

bin nicht imstande dir zu verzeihen;

das heißt nicht, dass du so schlimm bist, dass ich dir nicht

verzeihen könnte, sondern, dass ich so schlimm bin, es nicht

fertig zu bringen, dir zu verzeihen“, dann wird derjenige,

der nicht verzeiht, Gegenstand der Sorge und der Fürbitte der

Gemeinschaft, mehr als der andere, dem die Verzeihung verweigert wird

– solange, bis er Verzeihung erbitten kann.

Wenn

uns ein Mensch begegnet, so ist das niemals ein zufälliges

Zusammentreffen.

Dieser Mensch muss in unserer Gegenwart, unserm Blick, der Art, wie wir

ihn behandeln, der Art, wie wir auf der Straße an ihm

vorübergehen, eine Gottesgegenwart, lebendiges Gebet

spüren.

Jemand kommt, stets ist er mir ein Gesandter des Herrn: ob er mit einer

Botschaft kommt oder mit ausgestreckter Hand – wir sind

aufgerufen, eine Liebestat zu tun, eine Tat christlicher Liebe.

Jeder

Umstand, dem wir im Leben begegnen, ist gottgewollt, wir sollen in die

Situation eintreten und Gott gegenwärtig machen durch unsere

Gegenwart und unser Gebet. Ob ein Leben erfolgreich ist oder nicht

macht wenig aus im Hinblick auf das Gebet.

Was auch kommen möge, vor jeder neuen Situation

können wir bitten:

Herr, gib mir Einsicht,

gib mir ein Herz, das fähig ist, zu antworten,

gibt mir den rechten Willen,

sei gegenwärtig in dem was hier geschieht.

Wenn ein anderer spricht, können wir ständig beten und den Herrn bitten, uns verstehen zu lehren, nicht nur die Worte, die ausgesprochen werden, sondern das tiefe Bedürfen, die Wirklichkeit, die sich hinter den Worten oftmals verbirgt. Und wenn die Zeit gekommen ist und der andere nicht mehr spricht, kann man so lange schweigen und beten, bis man etwas zu sagen weiß; und wenn einem dann ein Gedanke gekommen ist, der die Klarheit und Gewissheit der Dinge hat, die von Gott kommen, – dann können wir ihn vorbringen und hernach Gott bitten, er möchte für den anderen Menschen bewirken, was wir nicht zu bewirken vermögen, er möchte, wenn wir einen Irrtum begingen, ihn uns verzeihen und ihn heilen, und wenn der Mensch gegangen ist, weiter für ihn beten.

Die

Art, wie man eine Frage stellt,

die Art, wie man zuhört, wie man eine Entfaltung

möglich oder

unmöglich macht, ist so wesentlich.

Einen Menschen, der nichts zu antworten weiß und sich

schämt, – mit dem Gefühl

zurückzuschicken,

völlig versagt zu haben

- oder doch mit ein wenig Hoffnung und der Freude, jedenfalls als

Mensch angenommen worden zu sein.

Alles

kann im Gebet verankert sein.

Man kann lernen, sich der Gegenwart Gottes ständig bewusst zu

werden, mit einem klaren, lebendigen Gefühl, ihm zugewandt

bleiben; jedoch immer mit voller Aufmerksamkeit; denn es ist vielfach

Unaufmerksamkeit, die nach und nach die Wirklichkeit aller Dinge

zerstört...

Übersetzung

aus dem Englischen: Irene Hoening

hier aus St. Andreas Bote

Vollständiges Fasten, wie in den Grossen 40-tägigen Fasten vor dem Auferstehungsfest vorgesehen, bedeutet Abstinenz von Fleisch, Eiern, allen Milchprodukten, Fisch, Wein und Öl. Der Speiseplan besteht also praktisch nur aus Gemüse, das ohne Öl zubereitet wird, Kartoffeln, Reis und Brot, wobei den Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen jeder Art, Linsen) besondere Bedeutung zur ausgewogenen Ernährung zukommt. An den Samstagen und Sonntagen dieser Fastenzeit ist laut Typikon zusätzlich Wein und Öl erlaubt, was die Zubereitung der Speisen erleichtert. An einem besonderen Feiertag, wie zum Fest der Verkündigung an die Gottesmutters am 25. März (7.4.) aber z.B. nicht am Sonntag der Orthodoxie ! sind auch Fischspeisen erlaubt.

Dabei ist jedoch immer zu bedenken, dass die Fasten keine Zwangsjacke darstellen, sondern eine Hilfe, die die Abhängigkeiten aufheben und uns auf das Gebet hin orientieren sollen.

Dadurch gehört auch weitestgehender Verzicht auf "Zeitvertreib" und Unterhaltungsmedien.

Ernsthafte Bemühungen in der Überwindung persönlicher Schwächen sind notwendige Begleiter sinnvollen Fastens.

Hingegen sollte bei gesundheitlichen Problemen wirklich nur Überflüssiges dem Fasten unterworfen werden.

Damit hier keine Willkür oder unheilsame Unsicherheit aufkommt, sollte man sich immer mit dem "Geistlichen Vater", zu dem ein jeder Christ für seinen Nächsten werden kann, absprechen !

F A S T E N

Jes 58: 4 ff

+++

Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr

und schlagt mit gottloser Faust drein.

Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut,

wenn eure Stimme im Himmel gehört werden soll.

Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:

Loese die Fesseln derer, die du mit Unrecht gebunden hast;

Loese die Stricke des Jochs !...

Teile mit den Hungrigen dein Brot,

und die im Elend ohne Obdach sind, fuehre in dein Haus...

Dann wird dein Licht hervorleuchten wie die Morgenroete,

und dein Heil wird schnell voranschreiten,

und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,

und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschliessen.

Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten.

Wenn du schreist, wird ER sagen:

Siehe, hier bin ich !

Wenn du bei dir niemanden unterjochst

und nicht mit Fingern zeigst

und nicht uebel redest,

sondern den Hungrigen dein Herz finden laesst

und den Elenden seinen Mangel linderst,

dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis

und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.

Und der Herr wird dich immerdar fuehren

und dich satt werden lassen in der Duerre

und dein Gebein staerken.

Und du wirst sein

wie ein gut bewaesserter Garten

und wie eine Wasserquelle,

der es nie an Wasser fehlt.

+++

So singen wir am Beginn der Fasten:

+++

Lasset uns ein Fasten halten,

welches dem Herrn gebuehrt und wohlgefaellig ist:

Entfremdung von boesen Taten,

Beherrschung der Zunge,

Enthaltung von Zorn,

Fernhalten von zwanghafter Begierde,

Verleumdung,

Luege und

Meineid.

Die Freiheit von diesen Dingen

ist ein wahres Fasten.

+++

Beweise es durch deine Werke:

Wenn du einen armen Menschen siehst, habe Mitleid mit ihm.

Wenn du siehst, dass ein Freund geehrt wird, dann beneide ihn nicht.

Lass nicht nur deinen Mund fasten, sondern auch das Auge und das Ohr und die Füße und die Hände und alle Glieder des Körpers.

Die Hände sollen fasten, indem sie frei von Gier sind.

Lass die Füße fasten, indem sie aufhören, der Sünde hinterherzulaufen.

Die Augen fasten, indem sie lernen, nicht auf das zu blicken, was sündig ist.

Das Ohr soll fasten, indem es nicht auf böses Gerede und Klatsch hört.

Der Mund soll fasten, indem er sich von bösen Worten und ungerechter Kritik fernhält.

Denn was nützt es, wenn wir uns vom Essen von Hühnern und Fischen fernhalten,

aber unsere Brüder beißen und verschlingen?

Hl. JOHANNES, der Mund Goldener Worte (Chrysostomus)

Warum wir fasten ?

Prof. Dr. John Breck

Charleston,USA - Paris,St.Serge

übersetzt von G. Wolf

St.Andreas-Bote

Viele

Christen haben

die überkommene Fastenpraxis aufgegeben.

In vielen heutigen westlichen Kirchengemeinschaften scheint sie

mühsam und unwesentlich.

Für diejenigen aber, die die heilende (eschatologische) und

heiligende (sakramentale) Bedeutung des Fastens schätzen, ist

es so wesentlich wie Essen und Trinken.

Warum fasten also die orthodoxen Christen ?

Für die meisten ist das Leben schon herausfordernd genug

ohne selbstauferlegte Schranken für das, was wir an gewissen

Wochentagen und während langer Perioden des Kirchenjahres

essen,

trinken und tun.

Sorgt sich Gott wirklich darum ob wir freitags Fleisch essen oder den

Kühlschrank während der Fastenzeit von Milchprodukten

befreien ?

Ist das wirklich wichtig ?

Zusätzlich haben manche noch Bedenken wegen der

Scheinheiligkeit, die das Fasten manchmal begleitet.

Wir weigern uns aus spirituellen Gründen manche Lebensmittel

zu essen,

tun aber wenig oder gar nichts dafür, unser Verhalten

gegenüber Anderen zu ändern.

Eine mit der Fastenzeit verbundene Klage (sowohl vom Hl. BASILIOS dem

Grossen,

wie vom Hl. CHRYSOSTOMOS überliefert und von Metropolit Simeon

von

der Bulgarischen Orthodoxen Kirche auch in unserer Zeit wiederholt

gelehrt,

Anm. des Herausgebers dieser Internet-Seite) fasst das mit

erschreckender Genauigkeit zusammen:

" DU ENTHÄLTST DICH DER FLEISCHSPEISE - ABER DU VERSCHLINGST

DEINE NÄCHSTEN !"

Der Hl.JOHANNES vom Sinai hat uns die wirkliche spirituelle Gefahr

aufgezeigt, die im übermässigen Genuss liegt:

...Essen soll den Körper gesund erhalten;

aber nicht durch un-überlegte -oft von aussen

suggerierte- Wünsche

versklaven und

uns von der Sorge um unser Heil ablenken !

Die pastoralen Erfahrungen der Kirchenväter ergänzen

die biblischen Mahnungen, wie die des Hl. Apostels PAULUS:

" ... sorgt nicht so für euren Leib, dass unsinnige Begierden

erwachen " (Röm. 13,14).

Die asketische Tradition der Alten Kirche kennt mehrere Gründe

für das Fasten.

Richtiges Fasten reinigt den Körper von Giften, es erleichtert

das Gebet,

es hilft LEIDENschaften und Versuchungen zu beherrschen,

und es hilft Solidarität mit den Armen dieser Welt zu

fühlen.

Diese Tradition aber besteht auf einem Zugang zum Fasten, der heute oft

vergessen wird:

Ausgewogenheit und Masshalten.

Wir können uns zwanghaftes "Etikettenlesen" von allen

gekauften Lebensmitteln auferlegen,

nur um sicher zu sein, dass sie auch nicht eine Spur von Milch

enthalten;

wir können hungern bis unsere Gesundheit in Gefahr ist;

wir können uns hämisch freuen über unseren

"Erfolg" und die weniger Eifrigen unter uns verurteilen.

Das aber macht die Fastendisziplin zu einer Farce.

Viele Orthodoxe, die im Westen leben, stehen vor einem Dilemma, wenn

sie von Nicht-Orthodoxen eingeladen werden,

die unsere Fastenpraxis nicht kennen, oder auch von Orthodoxen, die

sich nicht darum scheren.

In diesen Fällen sind Ausgewogenheit und Masshalten besonders

gefragt.

Um Stolz auf unser Fasten zu vermeiden, ist es gesund und

vernünftig, das Gebot zur richtigen Zeit zu lockern.

" Durch die Lockerung unserer gewöhnlichen Praxis, "

rät der Hl. DIODOKOS von Photiki,

" können wir unsere Selbstbeherrschung in Demut verborgen

halten ".

Wenn wir in Gefahr sind andere mit unseren Fasten zu beleidigen, ist

der Rat des Hl. PAULUS eine gesunde Daumenregel:

" ... esst, was euch vorgesetzt wird " (1Kor 10:27)

Doch beantwortet solcher Rat nicht die Frage, warum wir gerufen

-eingeladen- sind, Fastenregeln zu akzeptieren,

sei es eine totale Abstinenz für kurze Zeit oder

eingeschränkte Nahrung während längerer

Fastenzeiten.

Evagrios Pontikos, ein georgischer Mönch, der 399 in der

Abgeschiedenheit der ägyptischen Wüste starb,

beschreibt uns die richtigen Gründe, warum das Fasten im

christlichen Leben so wichtig ist:

" Faste vor dem Herrn so gut du kannst, " rät er,

" denn damit wirst du von deinen Lastern und Sünden gereinigt;

es erhöht die Seele,

heiligt den Geist,

treibt Dämonen aus

und bereitet dich auf die Gegenwart Gottes vor

...

Sich der Nahrung zu enthalten, sollte dann deine eigene Wahl sein und

asketisches Bemühen ".

Elias, der Presbyter, ein Priestermönch des 11./12.

Jahrhunderts,

verdeutlicht dieses Ziel mit dem Bild des kommenden Reiches.

"Wer Fasten und das unablässige Gebet praktiziert,

das eine zusammen mit dem anderen,

wird sein Ziel, die Stätte aus der ´Kummer und

Seufzen entfliehen´ (Jes 35:10 LXX) erreichen ".

Fasten dient dem Heil nur wenn es in Beziehung auf das Reich Gottes

gehalten wird.

Wenn es auch dazu dienen mag den Leib zu entgiften

und uns hilft unsere Versuchungen zu Völlerei und Genusssucht

in den Griff zu bekommen,

rechtfertigt dies keineswegs ihre Strenge.

Die Fastendisziplin hat nur einen grundlegenden Zweck: uns auf das Fest

vorzubereiten.

Wir enthalten uns völlig des Essens bevor wir die Heilige

Kommunion empfangen,

nicht nur um den Bauch zu leeren,

sondern um Hunger für die wahre Eucharistie zu schaffen,

das Himmlische Mahl, das für uns bereitet wurde vor der

Erschaffung der Welt.

Das gleiche gilt für die langen Fastenzeiten unseres

Kirchenjahres.

Sie helfen sehr bei der lebenswichtigen Aufgabe, die "Zeit zu

heiligen",

Herz und Geist der überweltlichen Wirklichkeit und dem

Versprechen der erfüllten Hoffnung zu öffnen.

Fasten hat seine wahre Grundlage im gesamten sakramentalen Leben der

Kirche,

das den Gläubigen nährt und zum ewigen Leben, zu

Freude und Frieden im Himmelreich führt.

Es erhebt uns über die täglichen Sorgen unserer

irdischen Existenz,

um uns sicher auf die Flugbahn zu setzen,

die uns von diesem Leben ins nächste bringt.

Fasten ist kein Sakrament im strikten Sinne, aber es ist zutiefst

"sakramental".

Sakramental und eschatologisch, weil es unser gegenwärtiges

Leben und unser Tun heiligt,

unser Gebet -das persönliche, wie das gemeinschaftliche-

vertieft und verstärkt,

und in unserem innersten Sein einen entscheidenden Durst nach dem

versprochenen Mahl schafft, dem kommenden ewigen Fest.

Fasten ist die Mahnung, dass der Weg zur Herrlichkeit der Weg des

Kreuzes ist.

Fasten mag kleinere Unannehmlichkeiten auferlegen:

unseren Drang nach sofortiger Befriedigung enttäuschen

und uns schmerzlich daran zu erinnern, wieviele der Menschen dieser

Erde jede Nacht hungrig zu Bett gehen.

Aber das alles hat sein Gutes.

Denn diese Unannehmlichkeiten führen den Leib, den Geist und

die Seele zu dem, was wirklich wichtig ist:

zum himmlischen Jerusalem

in dem die Seele erhöht wird,

der Geist geheiligt

und die Dämonen besiegt,

und wir alle auf ewig in der Gegenwart Gottes weilen.

Quelle: http://www.holyapostles.org

* St. Andreas Bote:

empfehlenswerte Monatsschrift in deutscher Sprache mit ausgewählten aktuellen Texten der besten Theologen aus allen orthodoxen Traditionen und aktuellem Kalendarium

Fragen, Zuschriften an G.Wolf, Dammweg 1, 85655 Grosshelfendorf, 08095 - 1217; gerhard.wolf@t-online.de

jetzt auch online !

St. Andreas Bote - online

Herr und Gebieter meines Lebens,

Gib mir nicht den Geist des Müßiggangs, des Verzagens,der Herrschsucht und der Geschwätzigkeit.

(еine große Verneigung)

Schenke vielmehr mir, Deinem Diener, den Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe.

(еine große Verneigung)

Ja, Herr, mein König,

gewähre mir, meine Sünden zu sehen

und meinen Bruder nicht zu verurteilen,

denn gesegnet bist Du in alle Ewigkeit,

Amen.

(еine große Verneigung)

Das Gebet des Hl. Ephraim des Syrers

1) Faulheit (Müssiggang)

Der Geist der Faulheit (man kann dieses Wort im Original sehr verschieden übersetzen) hat in erster Linie mit dem Zustand unserer Seele zu tun, wenn in ihr kein Leben ist, wenn sie so vor sich her schlummert und erkaltet ist. Er ist ein Ausdruck für Leere in uns. Es ist die Leere, die das Evangelium mit einem leeren Haus bezeichnet, aus dem der böse Geist vertrieben worden ist. Es ist aufgeräumt, sauber und bereit, Gäste zu empfangen. Und doch ist es leer. Und das Evangelium sagt weiter, wie dann der vorher vertriebene böse Geist zurückkehrt und, wenn er nun sieht, dass es sauber und aufgeräumt ist, andere sieben noch furchtbarere Geister ruft und diese sich wieder in dieses leere Haus einnisten (Mt. 12,43-45). Das ist eine Warnung an uns. Wenn unsere Seele leer ist, wenn unser Herz leer ist und unser Verstand, wenn unsere Worte leer sind, ohne Geist und Leben - das doch eigentlich Dem gehört, Den wir als unseren Herren und Gebieter bekennen - dann ergreift sie, dann erfüllt sie etwas anderes. Deshalb ist das erste, wovor uns der Herr bewahren soll, der Geist der Faulheit, der Schläfrigkeit, der Leere – wie viele Wörter bezeichnen ein dasselbe – der der Grund für jegliche Zerstörung ist.

2) Die Verzagtheit.

Wenn wir in uns diesen Zustand, den ich gerade beschrieben habe, feststellen, dann sollten wir irgendwie handeln. Dafür bedarf es Entschiedenheit und Mut. Doch wir verzagen. Es ist so einfach auf etwas Besseres zu hoffen und doch so schwer, sich von der Stelle zu rühren. Es ist viel einfacher auch weiterhin in einer Welt der Illusionen zu leben, als wirklich aufzuwachen. Doch ein wirklicher Held ist der, der aufgewacht, der von sich schüttelt alle Schläfrigkeit, wer wirklich wachsam ist. Es ist derjenige, der nach den Worten vom Heiligen Serafim von Sarow entschlossen ist, lieber seine Ruhe und alles, was ihm teuer ist, entbehren zu müssen, als ohne Gott zu leben. Darin besteht der einzige Unterschied zwischen einem Sünder, der an seiner Sünde zugrunde geht, und einem Heiligen, der seiner Berufung gerecht wird, weil er Verzagtheit und Trübsinn in sich überwindet.Trübsinn ist Schlummern sehr ähnlich. Man lässt alles laufen, wie es so geht. Man flüchtet sich lieber eine Traumwelt, in eine virtuelle Welt, in die Illusionen. Der Schlummer wartet nicht auf die Nacht. Man schließt die Augen und könnte denken, es ist Nacht und Zeit zum Schlafen. Und ist es nicht merkwürdig, dass gerade dann, wenn uns die Kraft nicht ausreicht, etwas zu tun, wir uns voller Stolz in eine Welt der Macht und des Erfolges träumen? Wenn wir aber beschäftigt sind mit einer Sache, die unsere gesamte Aufmerksamkeit erfordert, dann ist das erste, was wir uns erträumen, die Sache auch zu leiten, dann erwacht in uns der Hunger nach Macht, dann treibt uns der Stolz. Neben unserer Verzagtheit steht unsere Feigheit, stehen Schlaffheit und ein Leben in Illusionen. Und in diesen Illusionen träumen wir von Macht, von Stärke und die damit verbundene Grausamkeit und Grobheit.

3) Geschwätzigkeit.

Es geht nicht darum, dass wir viel reden. Natürlich ist auch das damit gemeint. Doch es geht vielmehr um die Nichtigkeit unserer Worte. Unsere Worte tragen keine Früchte. Diese Fruchtlosigkeit wurzelt in Verzagtheit, Trübsinn und Träumerei, die zu Machthunger führt. Und so reden wir, wenn es eigentlich nicht sein sollte und leben in unserer Phantasie, statt in der realen Welt. Dies ist sehr wichtig, denn die Welt Gottes ist die Welt der Wirklichkeit. Die Welt des Satans ist die Welt der Illusionen, die virtuelle Welt. Die Welt Gottes ist ganz real und in ihr bestehen all die Schwierigkeiten und die Grausamkeiten der realen Welt. Der Satan schlägt uns eine Welt vor, in der nichts wirklich ist, obwohl alles möglich erscheint. Wir fühlen uns dann stark. Unser Stolz ist befriedigt. Wir können uns innerlich rühmen. Wir können uns anders denken, als wir in Wirklichkeit sind. Wir sind wichtig und mutig, obwohl wir noch nichts getan haben. Wir schlafen und die wirkliche Welt gehört denen, die wach sind.So geht es in den ersten Worten des Gebets um das Allerwichtigste. Wenn ich Gott als meinen Herrn und Gebieter anerkenne, wenn ich mich bemühe, in der Wirklichkeit zu leben, wenn ich darum ringe, die dämonische Welt der Phantasie und Virtualität von mir zu stoßen, wenn ich mit allen Kräften versuche, wirklich zu leben, um dem Tod zu entkommen – denn Leben und Wirklichkeit gehen Hand in Hand, so wie der Tod zusammen mit der Illusion – dann sollte ich begreifen lernen, was konkret und ganz real diese Worte bedeuten: Sie beschrieben nicht nur einen Zustand in der Seele, sie sind vielmehr ein Programm zum Handeln, denn jedes dieser Worte sollte für uns eine Herausforderung darstellen, eine Losung, eine Devise, die uns dazu zwingt, auf bestimmte Weise zu agieren.Wie? – das verraten uns kurz die nächste Zeile: Gib mir, Deinem Knecht, vielmehr einen Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe.

4) Keuschheit ist nicht nur eng in ihrem Bezug auf unseren Leib zu verstehen, so wie auch Jungfräulichkeit nicht nur ein physischer Zustand ist. Keuschheit beginnt in dem Moment, in dem wir uns der erstrangigen Wertmaßstäbe bewusst werden und uns um sie bemühen: um Gott und um den Menschen, wenn wir in unserem Verhältnis zu Gott und zu dem Menschen (uns selbst eingeschlossen) ehrfürchtig auftreten, wenn wir unseren eigenen Leib so ehren, wie wir es mit dem Brot und Wein tun, die sich in den Leib und das Blut Christi verwandelt haben, wie wir den Leib des Mensch gewordenen Gottes verehren würden und daraus schlussfolgernd jeden ehren würden, dem wir begegnen. Keuschheit beginnt damit, dass wir begreifen, dass jeder Mensch zur Ewigkeit berufen ist, dass er wertvoll ist in den Augen Gottes, dass er das Heil erlangen aber auch ins Verderben stürzen kann. Der Mensch kann ein Objekt der Verehrung sein und wir sind dazu aufgerufen, wie Christus gesagt hat, als er Seinen Jüngern die Füße wusch, dass auch wir einander die Füße waschen, dass wir einander treu sein und einander in Demut und Liebe dienen sollten. Nur wenn wir in einem solchen Geist leben, können wir ihn im gesamten Menschen zum Blühen bringen: in der Seele, im Leib und einen solchen Zustand der Seele, des Verstandes und des Herzen erreichen, der uns zu einer völligen und ständigen Reinheit des Leibes führt, was wir dann als Keuschheit bezeichnen.

5) Demut ist etwas viel Größeres als die traurige Karikatur, die wir oft darstellen. Es scheint uns, dass Demut darin besteht, dass wir uns immer wieder einreden, keiner Beachtung durch andere würdig zu sein, obwohl wir in Wirklichkeit so nach ihr dürsten. Oder wir behaupten, dass wir etwas Unwichtiges geleistet haben, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir etwas Gutes und Wichtiges getan haben. Es hätte aber keinen Wert, weil wir es getan haben. Das ist keine Demut. Wirkliche Demut heißt in erster Linie, sich selbst zu vergessen und sich dabei ernsthaft, tiefgreifend und kreativ um Gott und seinen Nächsten zu kümmern. So, dass wir gar kein Interesse daran haben, uns auf uns selbst zu konzentrieren. Es ist ein Zustand, in dem wir, wenn wir uns plötzlich wichtig nehmen, zu uns sagen: Geh mir aus dem Weg! Du bist kleinlich und niedrig und so uninteressant! Ich möchte mich mit sehr viel Wertvollerem beschäftigen!Demut hängt auch mit dem Sieg über unsere Sucht nach Anerkennung und über unseren Stolz zusammen.

6) Demut steht in Verbindung mit Ruhmsucht. Nicht nur, weil sie ganz offensichtlich ihr Gegenteil darstellt. Ehrsüchtig ist vielmehr der, der nach Anerkennung in den Augen der Menschen strebt, nicht aber von Gott. Wenn man aber bedenkt, von welchen Menschen wir uns Anerkennung erhoffen oder wofür wir gerne gelobt werden wollen, dann sehen wir, wie niedrig wir uns selber machen durch diese Sucht nach Anerkennung. Der Anlass für diese Ruhmsucht kann etwas sehr Unbedeutendes sein: ein Witz, ein Erfolg, der eigentlich in keinem Verhältnis zur eigentlichen Größe des Menschseins steht. Es kann sein, dass wir sogar denjenigen, die uns verachten, aber trotzdem beklatschen, noch dankbar sind für ihr Lob. In beiden Fällen, sei es nun wegen des Anlasses oder wegen der Leute, macht uns die Ehrsucht zu unwahrscheinlich kleinen, leeren Wesen, die eigentlich zu nichts Nütze sind. Sie führt uns zur Nichtigkeit. Demut beginnt vielmehr da, wenn wir anfangen, unsere Urteile nicht mit denen der Menschen zu vergleichen, mit den oberflächlichen und zufälligen Bemerkungen der Leute, sondern mit der wahren Größe des Menschseins, mit der Fülle der Wahrheit Gottes. Demut besteht darin, kein anderes Maß für sich anzunehmen, als nur die Größe des Menschseins vor dem Urteil Gottes.Das ist der Grund, warum die Heiligen demütig waren, warum sie begriffen hatte, wie groß der Mensch ist und gleichzeitig, wie weit sie selbst von ihrer Berufung entfernt waren. Denn sie wussten, dass uns die die wirkliche Größe des Menschen in Jesus Christus offenbart worden ist (Röm. 5,15). So konnten sie mit wahrer Demut sich eingestehen, wie unwürdig sie doch selbst waren. Denn sie wussten, dass Gott wollte, dass wir Seine Freunde seien, Seine engen Weggefährten. Und so konnten sie auch das ganze Ausmaß und die Tiefe unseres Falls begreifen und den Abgrund zwischen uns und Ihm ermessen und so ihrer Demut beweisen. Aus der Schau der Größe des Menschen und der Herrlichkeit Gottes wird im Menschen die Demut geboren. Nicht aber aus dem ständigen Sich Bewusstmachen der eigenen Misserfolge oder der eigenen Unwürdigkeit. Darüber habe ich schon einige Male gesprochen: Demut, im englischen humility kommt vom lateinischen Wort „humus“. Fruchtbarer Boden. Dies ist ein sehr passendes Bild. Die Erde, der Boden ist immer da. Auf ihm gehen wir und er lässt mit sich machen, was wir wollen. Er nimmt unseren Müll an, aber auch lebendigen Samen und Sonnenstrahlen und Regen. Er kann alles aufnehmen und daraus Früchte hervorbringen. Man denkt nicht an ihn. Er schweigt. Er hält alles aus und bringt doch Frucht. Darin besteht Demut.

7) Geduld ist ein anderes gehaltvolles Wort. Es ist nicht nur die Fähigkeit geduldig seinen Nächsten zu ertragen. Es ist die Fähigkeit, Leid auszuhalten, Schwierigkeiten, Einschränkungen, beliebige Lasten zu tragen, angefangen von sich selbst bis hin zum Tod am Kreuz. Geduld bedeutet Kraft, Glauben, Schweigen. Dies alles führt uns auch zur Liebe und beginnt in der Liebe. Liebe ist die Fähigkeit alles zu geben, was man hat: auch sich selbst. Es ist die Fähigkeit, den anderen voller Ehrfurcht in seinem Anderssein anzunehmen, voller Verehrung und Freude. Es ist die Fähigkeit, sein Leben für seine Freunde hinzugeben und Opfer zu bringen. Wenn hier Parallelen zu dem vorher Gesagten gezogen werden sollen – und das schlage ich euch vor, selber zu tun – kann man sehen, dass in der Liebe die Antwort auf die ersten vier Bitten enthalten ist. So lebt der, der für die Wirklichkeit erwacht ist, der vor dem Angesicht Gottes und des Menschen, vor sich selbst und vor seiner eigenen Berufung wandelt, der bereit ist, zu handeln und der all dies als Grund und als Endziel betrachtet, mit Liebe, denn sie ist die Fülle des Lebens.Und am Ende beten wir, obwohl wir damit auch hätten beginnen können, denn für Ephrem dem Syrer war dies vielleicht die gewohnteste Erfahrung des Lebens: Herr und König, lass mich meine eigenen Sünden erkennen und nicht meinen Bruder verurteilen!

Amin.

(Entnommen dem Buch: „Durch das Kirchenjahr“ von Metropolit Anthony (Bloom)

VOR

- FASTENZEIT

"Der

UMKEHR Türen öffne mir ..."

~~~

Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der

Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~

3. Sonntag FLEISCHENTSAGUNG

!

vom GERICHT

15.2.

2026

4. Sonntag BUTTERENTSAGUNG

!

vom VERLUST des PARADIESES VERGEBUNGSSONNTAG

22.2.

2026

- abends:

BEGINN der GROSSEN 40-taegigen FASTEN

Vor - Fastenzeit

Weil die Kirche mit ihrer 2000-jährigen Erfahrung ein tiefes psychologisches Mitgefühl mit der menschlichen Natur entwickelt hat. Sie kennt unseren Hang uns von den Oberflächlichkeiten unserer Umwelt einnehmen zu lassen und unsere mangelnde Konzentrationsfähigkeit auf die geistlichen Güter. Ein rascher Wandel unserer Alltäglichkeit, ein unvermitteltes Hinüberwechseln in eine noch nie auch nur erspürte Praxis birgt die Gefahr uns zu überfordern. Wir dürfen nicht Wunder fordern, sondern wir bereiten uns auf immer wieder neue Anstrengungen vor. Wir müssen uns darauf vorbereiten, nach jedem Fall niemals die Anstrengungen des Aufstehens zu scheuen, wieder an die Türen der Umkehr zu klopfen und uns wieder auf den Weg zu machen.

Dieser Mut und die Bereitschaft das Ringen auch durch Entbehrungen durchzuhalten ist besonders für die Zeit der Grossen 40-tägigen Fasten notwendig. Das aktive, bewusste Fasten ist ein deutliches Bekenntnis zur Möglichkeit der Überwindung der "animalischen Naturgesetze" und ein Zeichen der Bereitschaft zu wahrer Menschlichkeit im Ebenbilde Gottes.

Wenn wir dies Bedenken, dann wird uns das Fasten nicht als unliebsame Einengung erscheinen. Wir werden erkennen das Fasten nichts mit Trübsinn zu tun hat, sondern mit Freude die Gelegenheit zur Erneuerung des Lebens ergreifen.

Deshalb wollen wir das Fasten nicht nur als

äusserliche

Übung

der "Gesetzestreue" sehen, sondern als Gelegenheit uns dem Heil der

Vergöttlichung zu nähern:

Beginnend mit der Bitte, dass sich auch

für uns die

"TÜREN der UMKEHR" öffnen mögen !

Diese Zeit soll genutzt werden, um uns zu Besinnen, uns zu überlegen und wenn möglich mit dem Beichtvater abzusprechen in welcher Weise wir am Fasten der Kirche in unseren konkreten Lebensumständen teilhaben können. Realistischerweise wird uns nämlich ausser in Klöstern die genaue Einhaltung aller Fastenregeln der Kanones (kat´akrib ei an) nicht so ohneweiteres möglich sein. Gleichzeitig wird ein am Sinn und nicht nur am Buchstaben orientiertes Fasten auch weitgehenden Verzicht auf die Genussmittel, Süssigkeiten, Fernsehen und andere "Suchtmittel" unserer Zeit bedeuten. Dies vor allem, um frei zu werden, die "Lebensqualität" eines inneren geistlichen Lebens für uns neu zu entdecken und zu intensivieren.

Die Vorfastenzeit bietet Gelegenheit zur konkreten Planung dieser Umkehr. Aus praktischer Erfahrung ist es auch empfehlenswert die Umsetzung der Pläne "austesten", um für die 40 Tage nur Vorsätze zu fassen, die wir dann auch weitgehend umsetzen können.

Wichtig ist es aber auch, sich auch gleich darauf vorzubereiten, dass wir nach jedem Fall auch wieder bereit sind aufzustehen - und das "Rennen" fortzusetzen. Nicht umsonst werden wir auch an die 40 Jahre erinnert, in denen das Volk des Herrn auf dem Weg durch die Wüste die neu gewonnene Freiheit erprobte:

- aber auch immer wieder durch Gottes Gnade und menschliche Anstrengung wieder versöhnt mit dem Schöpfer des Lebens.

ER will uns nie vernichtend strafen, sondern wie es uns Christus während Seiner 40 Tage in der Wüste gezeigt hat, immer wieder für uns und unsere Erlösung mit dem Satan, dem Versucher, ringen. Wir können darüber umso mehr Freude empfinden, je öfter wir nach unseren Sündenfällen wieder aufstehen und den Kampf wieder aufnehmen.

"Nur vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und nur ihm allein dienen" (Lk 4,8) erinnert uns der Apostel an dieses Privileg der "Synergie", der Einladung Gottes an uns, unsere begrenzten Kräfte mit Seiner Allmacht zu verbinden.

Bereiten wir uns auf die freudebringenden

Anstrengungen dieses Kampfes

vor, um dann nach der "Vollendung der 40 Tage" auch mit wenigstens

teilweise verdienter Freude die Früchte der Auferstehung

ernten zu

dürfen !

~~~ Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation durch grossen Chor ~~~

www.musicarussica.com - RealAudio

Der Umkehr Pforten öffne mir,

Du, Der Du das Leben schenkst !

...

Denn durch schändliche Sünden habe ich meine Seele befleckt

und mein Leben in Nachlässigkeit vergeudet.

...

In Deiner Güte mache mich rein

durch Deine huldvolle Milde !

~~~vollständig:Chor der Christi-Verklärungskathedrale, Moskau /Regent Vladimir LVOV~~~

aus: "http://en.liturgy.ru/zvuk/zvuk.php"

"An den Flüssen von

Babylon ..."

~~~ Na Rekach Babylonskich ~~~

Chor des Klosters in Pyuchtiza

Sonntag der

beginnenden FLEISCHENTHALTUNG

Sonntag vom Gericht

Apostel:

1 Kor 8:8 - 9:2

Evangelium: Mt 25: 31 - 46

Dieser

Herrentag wird nach dem Evangelium "vom Gericht" oder nach der

Tradition der Kirche "Herrentag der Fleischenthaltung"

(= APOKREO = MESOPUSTNA = Carne val) genannt. Mit dem Abendgottesdienst

an diesem Sonntag beginnen die Gläubigen sich in

Fleischenthaltung zu üben.

In der folgenden Woche wird der Körper noch einmal mit Milch,

Butter und Käse gelabt, bevor danach am Abend des

nächsten Sonntags die Grossen 40-tägigen Fasten vor

der österlichen Festzeit beginnen.

Unser Fasten nimmt dieses Friedensreich im Glauben vorweg.

Die Apostellesung betont wieder einmal die wahrhaft christliche Freiheit gegenüber allen religiösen Speisevorschriften:

Brüder,

Speise wird uns nicht vor Gott bestehen machen;

weder fehlt uns etwas, wenn wir nicht essen,

noch gewinnen wir etwas, wenn wir essen"

(1 Kor 8:8 )

Erwählten wie Verworfenen,wird nach ihrem Tun Heil oder Unheil zuteil:

Aber sie erkennen erst jetzt, dass nicht die Befolgung irgendwelcher hochgesteckten abstrakten Prinzipien sondern die Art ihres Verhaltens gegenüber dem Schwächeren Mitmenschen entscheidet !

Vor dem ewigen Gericht werden jene in das Reich Gottes eingehen, die ihre Liebe konkret an ihren Mitmenschen bewiesen haben:

Sünde ist Trennung und Isolierung von Gott, da Gott der Absolut Liebende ist. Und so wie Gottes Liebe zu uns konkreten unwürdigen menschlichen Individuen sind wir zu konkreter Liebe zu jeder menschlichen Person aufgerufen, der uns Gott in unserem Leben begegnen läßt.

Die christliche Liebe ermöglicht uns in jedem Menschen, der uns begegnet Christus zu sehen. Jeden Menschen, den Gott in Seinem unerforschlichen und ewigen Plan in mein Leben geführt hat, und sei es auch nur für einige Augenblicke, hat Er zu mir geführt um mir Gelegenheit zu geben an Seiner Liebe zu allen Geschöpfen teilzuhaben. Denn ist Seine Liebe nicht jene alle Äußerlichkeiten, alle Andersartigkeit, alle Herkunft und Intellektualität übersteigende Kraft die zur jeweils einzigartigen personalen Wurzel seines menschlichen Seins vorstößt, das wir getrost makellos und absolut sehen dürfen: seine ihm vom Schöpfer eingehauchte Seele, die wahrhaft göttliche Seite jedes Mitmenschen. Die christliche Liebe ist tätige Bekräftigung dieses Glaubens. Und diese Liebe ist so wie Gottes Liebe immer konkret. Wir sind damit nicht aufgerufen, allgemein und abstrakt die "Menschheit" allgemein und nicht in Form irgendwelcher Pläne für die Zukunft, die konkret gegen einzelne Personen und in einer konkreten "Etappe" "über Leichen geht", zu lieben, sondern immer die konkrete Person, die HIER und JETZT vor uns steht !

Wir wissen, dass alle Menschen dieser personalen Liebe bedürfen - dem Erkennen ihrer einzigartigen Seele in ihnen, in der sich die Schönheit der ganzen Schöpfung in einzigartiger Weise widerspiegelt.

Und so haben auch wir diese Liebe nötig:

Jetzt - und am Tage unseres Gerichtes !

Wir können das ewige Heil nicht erlangen, ohne die verzeihende Liebe dessen, der uns durch den Hauch Seiner Liebe das Leben gegeben hat und Der uns dann daran messen wird,

ob wir diese Liebe erhalten und weitergegeben haben.

Wenn Du, o Gott, kommen wirst

auf Erden in Herrlichkeit

wird das All erzittern

und von Deinem Richterstuhl ein Feuerstrom ausgehen,

die Bücher werden geöffnet und das Verborgene wird

offenbar.

Dann errette mich aus dem nie erlöschenden Feuer

und würdige mich,

zu Deiner Rechten zu stehen,

gerechtester Richter !

Kommet, lasset uns dem Herrn frohlocken,

jauchzen dem Fels unseres Heils !

Lasset uns vor Sein Angesicht treten

mit unserem Bekenntnis !

Mit Psalmen lasset uns Ihm zujubeln !

"Die

Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."

~~~

Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der

Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~

Der

Umkehr

Pforten öffne mir,

Du, Der Du das Leben schenkst !

frühmorgens strebt zu Deinem

heiligen Tempel

mein Geist,

er trägt den ganz befleckten Tempel meines Leibes¸

doch als der Gütige

reinige ihn

durch Dein wohlwollendes Erbarmen.

...

denn durch schändliche Sünden habe ich meine Seele befleckt

und mein ganzes

Leben im Leichtsinn vergeudet;

doch du

rette mich durch deine Fürbitten von jeder Unreinheit.

...

Die Menge der von mir begangenen Missetaten bedenkend,erschaudere

ich Armseliger vor dem

furchtbaren Gerichtstag;

aber hoffend auf Deine Güte,

rufe ich wie David zu Dir:

Erbarme Dich meiner, o Gott, nach Deinem großen

Erbarmen.

Sünde, UMKEHR, Reue

und

Vergebung in der Hl.Schrift

und die Bedeutung für uns.

Aus dem 2.Vortrag von Vater

FJODOR

Hölldobler, Herbstseminar 1998

Bischofsheim a.d.Rhön

Hier wird der "büssende David" genannt, "der sich von seinen Verfehlungen bekehrt hat".

David

war ohne Zweifel der modernste Staatsmann im Vorderen Orient

seiner Zeit. Er war kein orientalischer Despot,

sondern hing persönlich an der Überlieferung seines

Volkes,

die aus der Wüstenzeit herkam. Er war Landsknecht,

Künstler,

Gottsucher, Prophet und Fürst zugleich. In David verstand sich

Israel aufs neue von Gott erwählt und geführt. Aber

in David

hatte alles Menschliche Raum, im Guten wie im Bösen, wie diese

Geschichte zeigt. Die Busse, zu der David fähig war, zeigt

seine

Grösse als religiöser Mensch, als Prophet und

Künder des

Bussgedankens.

Gemeint ist die Frau, die ins Haus kam, als er Gast im Hause des Pharisäers Simon war, Lk 7: 37. Die Erzählung vom Mahl beim Pharisäer Simon wird von Lukas allein überliefert, ist jedoch mit jener von Mt 26: 7 -13 verwandt, wo eine Frau im Hause Simons des Aussätzigen in Betanien Jesu Füsse salbt. Dort ärgert sich manch einer unter den Jüngern Jesu wegen der "Verschwendung", hier hingegen der Pharisäer, weil die Frau eine Dirne ist, die mit Jesus in Kontakt kommt. Diese Begebenheit ist Anlass für eine bemerkenswerte Lehre des Evangeliums (7:47): Wer für viele Sünden Verzeihung erlangt hat, wird viel Liebe zeigen.

Wenn wir nun die genannten Schriftstellen vergleichen, so sehen wir, dass die genannten Sünden eine gemeinsame Wurzel haben.

Das ist einfach die GOTTVERGESSENHEIT.

Manasse erliegt den Einflüsterungen seiner Ratgeber, die ihm versprechen, dass er so reich und mächtig würde wie die Assyrer, wenn er Götterbilder aufstellen lässt so wie sie, und vergisst seinen Gott. Wer seinen Leib der Hurerei hingibt, der vergisst, dass dieser ein Tempel Gottes ist ( 1 Kor 3: 16 ). "Hütet euch vor der Unzucht ! Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt ausserhalb des Leibes.

Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt ?" ( 1 Kor 6: 17 )

Als Petrus sagt: "Ich kenne diesen Menschen nicht !" hat er Ihn in diesem Augenblick tatsächlich nicht mehr gekannt. Er hat alles vergessen aus der existentiellen Bedrohung heraus.

Deshalb verwendet die Orthodoxie soviel

Kraft auf die

Heiligung der

Sinne, auf die Vergöttlichung der sinnlichen Sphäre,

um dem

Menschen die Verführbarkeit durch die entsprechenden Anreize

zu

nehmen.

Adam und Eva "vergessen" Gottes Gebot / Kain vergisst seinen brüderlichen Auftrag / Noahs Zeitgenossen vergessen ihren Schöpfer / die Turmbauer zu Babylon vergessen Gottes Allmacht / Jakobs Brüder vergessen, dass Gott erwählt / die Israeliten vergessen Seine Führung und beten das goldene Kalb an / zwei Söhne des Aaron vergessen ihren priesterlichen Dienst und meinen "Feuer ist Feuer" / das Volk vergisst seinen Ernährer und wünscht sich zurück an die ägyptischen Fleischtöpfe / Aaron und Miriam vergessen, dass sie sich nicht mit Moses vergleichen können und dass Er -ihm- das Volk anvertraut hat / Korah und andere Gemeindevorsteher vergessen, dass Moses der von Gott erwählte Führer ist und bestreiten seine Autorität, mit dem Argument, die ganze Gemeinde sei heilig. / Vor der Schlangenplage vergessen die Leute Gottes Wohltaten und lästern gegen das Manna / im Gelobten Land vergessen sie wieder Gott und beten fremde Götter an, die Kanaaniter können sie besiegen.

Die Gottvergessenheit durchzieht die ganze Geschichte des Gottesvolkes.

Kaum ging es allen gut und sie lebten in Frieden vergassen sie Gott und kehrten erst durch die Umstände belehrt zurück.

Die Rückkehr ins Vaterhaus geschieht durch das Busssakrament.

Joh 20: 19 - 23 berichtet seine Einsetzung.

Das Gebet des Priesters bei, bzw. vor

der Beichte zitiert Mt 18: 22,

wo

der Herr auf die Frage des Petrus hin sagt, dass die Sünden

siebenundsiebzigmal vergeben werden sollen.

Der Neue Bund hat uns

Gottes verzeihende Liebe nahegebracht und der Priester, der die Macht

hat, zu binden und zu lösen,

wird sich in verantwortungsvoller

Weise darauf einstellen .

"Die

Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."

~~~

Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der

Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~

zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"

22.2.

2026

Sonntag vom VERLUST

des PARADIESES

VERGEBUNGSSONNTAG !

BUTTERENTSAGUNG !

- am Abend des

Sonntags:

BEGINN der GROSSEN 40-taegigen FASTEN

"Über die

Vergebung"

von Erzbischof Antonij von Surozh (London)

Apostel:

Rm 13:11 - 14:4

Evangelium: Mt 6: 14 - 21

Das

Evangelium dieses Sonntags, an dessen Abend die Grossen Fasten

beginnen, erinnert uns daran, dass wir Vergebung vom Herrn erst

erwarten können, wenn wir nicht selbst bereit sind, unseren

Mitmenschen zu vergeben, was sie uns an Verletzung zugefügt

haben - und sie unsererseits um Vergebung zu bitten für das,

was wir bewusst oder unbewusst an ihnen gefehlt haben.

Darum findet an diesem Sonntagabend nach der Vesper in die Handlung des

Gegenseitigen Vergebens statt, wie sie am Schluss des Apodipnons in

Klöstern täglich geübt wird. In manchen

Kirchen wird

dieser Ritus aus praktischen Gründen unmittelbar nach der

Liturgie

ausgeführt. In den Häusern ist die Vergebung als

Abschluss

der Karnevals- und Butterwoche mit einem Fest vor allem für

die

Kinder verbunden, dabei werden zum letzten Mal die Milch- und

Butterspeisen genossen.

Die folgende Woche ist ganz dem intensiven

Fasten gewidmet. Es beginnt die fortlaufende Lesung aus dem

Buch Genesis, die im Sündenfall und dessen Folgen

mündet. Mit dem Verlust des uns von Gott bereiteten Paradieses

durch unsere selbstzerstörerischen Abwege beginnt auch die

Sehnsucht nach dem Ende der widernatürlichen Sünden

und dem neuen Paradies. Die dafür erforderliche Bereitschaft

zur Umkehr wird in der kommenden Woche durch das Gebet des heilsamen Busskanons des

Hl.Andreas von Kreta

gefördert. Wir fühlen mit, dass wir mit unseren

Sünden nicht allein sind, aber werden auch dazu ermutigt, uns

den Figuren des Bibel anzuschliessen, die den Mut fanden, Gott um

Vergebung zu bitten, und Ihm damit wieder nahe zu kommen.

Trotz -und vielleicht wegen- all unserer negativen Erfahrungen ruft uns

die Apostellesung zu:

"

Jetzt ist unser Heil näher als damals, da wir gläubig

wurden.

Die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich genaht "

(Rm 13:11 ff)

Für die Fastenzeit wird uns mitgegeben:

"

Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst;

und wer nicht isst, soll den nicht richten, der isst;

denn Gott hat ihn angenommen.

Wer bist du denn, dass du einen fremden Knecht richtest ?

Seinem eigenen Herrn steht oder fällt er - aber er wird

stehen; denn der Herr hat die Macht, ihn aufrecht zu erhalten "

(Rm 14: 3-4)

Führer auf dem Weg

der Weisheit,

Urgrund des Verstandes,

Lenker der Unverständigen

und Beschützer der Armen,

festige, unterweise mein Herz, Gebieter.

Gib mir das Wort, Du Wort des Vaters !

Denn, siehe, nicht lassen ab

meine Lippen zu Dir zu schreien:

Barmherziger,

erbarme Dich meiner,

des Gefallenen !

(Kondakion)

Über die

Vergebung

zum Sonntag der Vergebung

von Erzbischof Antonij von Surozh (London)

Wenn mir jemand ein Unrecht zugefügt hat, das ich vergebe und vergesse, dann sind wir beide in Gefahr, dass das gleiche sich wiederholt, denn einerseits entsteht und vergeht diese Verzeihung auf der Stelle: sie ist nichts Beständiges und auf die Zukunft hin Ausgerichtetes.

Etwas Vergangenes ist an eine Grenze gelangt, die es nicht überschreitet;

die Zukunft ist ohne Erfahrung aus der Vergangenheit.

Andererseits, wenn ich vergesse, vergesse ich zweierlei: wohl vergesse ich das Unrecht, das mir angetan wurde, gleichzeitig aber auch den Grund, aus dem es mir zugefügt wurde, und ich kann den Betreffenden niemals vor der Versuchung bewahren, in die gleiche Situation zurückzuverfallen.

Man

muss sich erinnern, dass dieser Mitmensch, sobald er in jene

bestimmte Lage versetzt wird, diese bestimmte Schwierigkeit hat;

folglich darf man ihn nicht wieder in dieselbe Lage bringen;

man muss die zurückbleibende Schwäche erkennen.

Darum ist es so wichtig, sich zu erinnern, denn das ist die einzige

Möglichkeit das Verzeihen fortzusetzen.

„Ich habe dir deine ungeduldige Handlung verziehen, aber ich

habe

dadurch entdeckt, dass diese bestimmte äußerung,

jene Geste,

diese besondere Situation sie hervorrufen können.“

Es gilt, den andern vor diesen Situationen zu bewahren, solange, bis

man ihm geholfen hat die notwendige Kraft zu gewinnen, die Spannung zu

überwinden. Andernfalls stoßen wir unsere

Mitmenschen

ständig neu in Situationen hinein, wo sie unfehlbar auf die

gleiche Weise reagieren werden, wie sie das Problem hervorrief.

Außerdem

ist das Verzeihen eine besondere Weise, einen anderen

Menschen anzunehmen.

Das beginnt in dem Augenblick in dem man sagt: „Ich nehme

dich

an, so wie du bist. So wie du bist trage ich dich, wie man ein Kind

über eine schwierige Stelle hinwegträgt oder wie man

ein

Kreuz trägt, aber ich weise dich nicht zurück. Zu

sagen, dass ich dich annehme, so wie du bist, heißt

keineswegs, dass du bist wie du sein solltest.“

Nur

wenn man einen Menschen so annimmt, wie er ist, kann man ihm helfen

sich zu ändern.

Aber man darf nicht zuerst fordern, er müsse sich

ändern, um ihm zu versprechen, hernach werde man ihn lieben.

Im Russischen sagt man: „Liebe mich schwarz ! Wenn ich erst

weiß bin, werden alle mich lieben.“

Es gibt nur Probleme wo der Mensch sie schafft. Ein Mensch aber, der

Probleme schafft, muss so sehr geliebt werden, dass er im Vertrauen den

Glauben an sich selber wiederfinden kann, die Selbstachtung und jene

schöpferische Hoffnung, die ihm ermöglichen wird,

sich zu ändern.

Folglich

übernimmt man mit dem Verzeihen die Verantwortung für

einen Menschen, so wie er ist, mit der Hoffnung auf die Zukunft, jedoch

ohne Bedingungen zu stellen!

Man verzeiht nicht unter Bedingungen. Es geht nicht an, einem Menschen

„mit Bewährungsfrist“ zu verzeihen. Das

zeigt sich sehr deutlich im Gleichnis vom Verlorenen Sohn.

Der Vater fordert nichts; ihm genügt es, den Sohn

wiedergekehrt zu

sehen, um zu wissen, dass er die Umkehr vollzogen hat, dass er

verändert zurückqekehrt ist. Verändert

bedeutet ganz und

gar nicht vollkommen. Er mag sich verändert haben und dennoch

für eine lange Zeit für die Familie schwer

erträglich

geworden sein. Dem Vater genügt es, dass sein Sohn

wiedergekehrt

ist; was noch zu tun bleibt, kann man gemeinsam überwinden.

Das

Verzeihen enthält vielerlei Elemente.

Zuerst muss einer kommen und um Verzeihung bitten oder doch wenigstens

einen Schritt in diese Richtung tun;

es ist nicht schwer, zu verzeihen, wenn man glaubt, im Recht zu sein;

es ist auch nicht schwer, einen Schritt entgegen zu kommen, wenn man im

Recht ist oder sich im Recht wähnt.

Darum muss derjenige, der im Recht zu sein glaubt, den ersten

Schritt tun.

Eine Gebärde, ein unmerklicher Hinweis, dass eine

Aussöhnung

erwünscht wäre, muss genügen, diesen Schritt

zwingend zu

machen.

Dann aber muss ein solcher Versuch zur Versöhnung

bedingungslos angenommen werden, denn ein Mensch kann sich

nur ändern im Maße der Hoffnung, die wir in ihn

setzen, im Maße der Liebe, die wir ihm zu geben

vermögen und im Maß unseres Glaubens an ihn

.

In

einer Gemeinschaft stellt sich das Problem anders.

Die Tatsache, dass ein Mensch Mitglied einer Gemeinschaft ist, kann ein

Problem bedeuten, nicht nur für einen Einzelnen, sondern

für eine ganze Gemeinschaft. Dann muss die Gemeinschaft zu der

zugleich kranken und heilenden Gemeinschaft der Kirche werden: krank,

weil jeder von uns ein Sünder ist und wir alle eine zutiefst

beschädigte Gemeinschaft sind; dennoch aber auch eine

Gemeinschaft, die fähig ist Gesundheit zu vermitteln, zu

heilen, das ewige Leben mitzuteilen. Denn

keine christliche

Gemeinschaft besteht nur aus ihren sichtbaren

Gliedern: Christus ist in ihrer Mitte, der Heilige Geist ist ihr

gegeben, und ob es die Kirche in ihrer Gesamtheit oder eine kleine

Kirchengemeinde ist – in der Gemeinschaft sind Gott und

Mensch

gänzlich für einander gegenwärtig, und wir

können

in Gott die Kraft finden, die wir als Menschen nicht besitzen.

Die Erfahrung, geliebt zu werden in vollem Bewusstsein dessen wie wir sind

– nicht trotzdem, oder weil man nicht wüsste, wie wir sind – ist ein sehr herrliches Geschenk, das Anlass zu Dankbarkeit und Demut wird und das aus unserem Leben ein demütiges Voranschreiten im Gebet macht.

Doch muss die Verzeihung auch angenommen werden.

Oft meinen Menschen, keine Verzeihung annehmen zu können, weil sie sich selber nicht verzeihen können. Selber können wir uns nicht verzeihen, aber wir müssen von einem anderen Menschen die Verzeihung annehmen können, – mag vorgefallen sein was will – dass er uns zugetan bleibt; was eine wahrhaft unverdiente Gnade ist. Und das ist schwer.

Viele Menschen vermögen auch in der Absolution Gottes Verzeihung nicht anzunehmen und können nicht absolviert werden. Gott hat verziehen – aber sie haben die Absolution trotzdem nicht erhalten.

Es ist auch schwer, die Verzeihung unverdient anzunehmen.

Es kann demütigend sein. Aber wenn wir besser verstehen lernen, wenn wir zu geben lernen, lernen wir auch zu empfangen. Einer, der sich selbst nicht verzeihen lassen kann, vermag auch selbst niemals zu vergeben. Einer, der nicht annehmen kann, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, Hingabe zu empfangen, kann auch seinerseits nicht lieben, anerkennen, Hingabe aufbringen, denn derlei geschieht wechselseitig. Unverdient zu empfangen lernt man in staunender Freude, Demut und Dankbarkeit, mit der wir eine unverdiente Gabe beantworten. Und haben wir das erst entdeckt, können auch wir zu schenken beginnen ohne uns darum dem Empfangenden gegenüber überlegen zu fühlen.

Natürlich

ist unser Verzeihen nicht Gottes Verzeihen.

Doch müssten wir lange warten, bis wir so zu verzeihen

vermöchten. Aber wir können damit beginnen zu lernen,

uns gegenseitig in all unserer Begrenztheit anzunehmen. Es ist schwer,

um Verzeihung zu bitten, es ist auch nicht leicht, zu verzeihen, doch

Verzeihung zu verweigern ist ebenfalls schwer.

Am

Sonntag vor der Großen

Fastenzeit, nach dem Verzeihungsgottesdienst, der ein Gottesdienst der

Buße und der Hoffnung ist, sollen alle Glieder einer

Gemeinschaft

einander um Verzeihung bitten.

Jahrelang habe ich die Leute ermuntert, einander zu

vergeben;

dann habe ich beobachtet, wie sie mit Wärme und Enthusiasmus

Leute um Verzeihung baten, die sie niemals beleidigt hatten;

aber sie bewiesen sehr viel mehr Zurückhaltung bei anderen,

von denen sie selber Verzeihung zu erhoffen hatten;

und schließlich sah ich sie denen den Rücken kehren,

die keinerlei Bedürfnis hatten ihnen zu verzeihen, weil sie

sich ihnen gegenüber tatsächlich allzu rüde

verhalten hatten.

– Da habe ich zunächst verlangt, dass niemand

Verzeihung von

jemand erbitten sollte, den er nicht darum bitten wollte,

– weil er noch zu keinem Frieden mit ihm gefunden hatte.

Dann sollten sie sagen: „ich bitte Sie nicht um Verzeihung,

weil

meine Einstellung sich noch nicht geändert hat. Wenn Sie mir

verzeihen ändert das nichts; ich verabscheue Sie und habe die

Absicht, Sie auch weiterhin zu verabscheuen.“

Und von denen, deren Verzeihung man erbat, die sie nicht

gewähren konnten dass sie antworten sollten:

„Ich bin sehr bekümmert, aber mein Herz ist noch zu

schwer,

ich bin noch zu bitter, ich kann Ihnen noch nicht verzeihen.“

Dann

aber wurden beide Parteien aufgefordert, sich in der Beichte vor Gott

hinzustellen und ihm zu sagen:

„Herr, ich erwarte von Dir jetzt Vergebung. Selber Vergebung

zu

gewähren, verweigere ich. Ich erwarte einen Schritt auf mich

zu,

lehne es aber selbst ab diesen Schritt zu tun .....“ Jemandem

zu

sagen, „Ich lehne es ab, zu verzeihen,“ wirkt so

erschütternd, dass die Menschen zu denken beginnen. Gesagt zu

bekommen, „ich kann dir nicht mit Überzeugung

vergeben“ ist ebenfalls erschütternd.

Wenn

in einer Gemeinschaft der Mut aufgebracht wird, wenigstens so

aufrichtig zu sein, dass man es fertig bringt, zu sagen: „Ich

bin nicht imstande dir zu verzeihen;

das heißt nicht, dass du so schlimm bist, dass ich dir nicht

verzeihen könnte, sondern, dass ich so schlimm bin, es nicht

fertig zu bringen, dir zu verzeihen“, dann wird derjenige,

der nicht verzeiht, Gegenstand der Sorge und der Fürbitte der

Gemeinschaft, mehr als der andere, dem die Verzeihung verweigert wird

– solange, bis er Verzeihung erbitten kann.

Wenn

uns ein Mensch begegnet, so ist das niemals ein zufälliges

Zusammentreffen.

Dieser Mensch muss in unserer Gegenwart, unserm Blick, der Art, wie wir

ihn behandeln, der Art, wie wir auf der Straße an ihm

vorübergehen, eine Gottesgegenwart, lebendiges Gebet

spüren.

Jemand kommt, stets ist er mir ein Gesandter des Herrn: ob er mit einer

Botschaft kommt oder mit ausgestreckter Hand – wir sind

aufgerufen, eine Liebestat zu tun, eine Tat christlicher Liebe.

Jeder

Umstand, dem wir im Leben begegnen, ist gottgewollt, wir sollen in die

Situation eintreten und Gott gegenwärtig machen durch unsere

Gegenwart und unser Gebet. Ob ein Leben erfolgreich ist oder nicht

macht wenig aus im Hinblick auf das Gebet.

Was auch kommen möge, vor jeder neuen Situation

können wir bitten:

Herr, gib mir Einsicht,

gib mir ein Herz, das fähig ist, zu antworten,

gibt mir den rechten Willen,

sei gegenwärtig in dem was hier geschieht.

Wenn ein anderer spricht, können wir ständig beten und den Herrn bitten, uns verstehen zu lehren, nicht nur die Worte, die ausgesprochen werden, sondern das tiefe Bedürfen, die Wirklichkeit, die sich hinter den Worten oftmals verbirgt. Und wenn die Zeit gekommen ist und der andere nicht mehr spricht, kann man so lange schweigen und beten, bis man etwas zu sagen weiß; und wenn einem dann ein Gedanke gekommen ist, der die Klarheit und Gewissheit der Dinge hat, die von Gott kommen, – dann können wir ihn vorbringen und hernach Gott bitten, er möchte für den anderen Menschen bewirken, was wir nicht zu bewirken vermögen, er möchte, wenn wir einen Irrtum begingen, ihn uns verzeihen und ihn heilen, und wenn der Mensch gegangen ist, weiter für ihn beten.

Die

Art, wie man eine Frage stellt,

die Art, wie man zuhört, wie man eine Entfaltung

möglich oder

unmöglich macht, ist so wesentlich.

Einen Menschen, der nichts zu antworten weiß und sich

schämt, – mit dem Gefühl

zurückzuschicken,

völlig versagt zu haben

- oder doch mit ein wenig Hoffnung und der Freude, jedenfalls als

Mensch angenommen worden zu sein.

Alles

kann im Gebet verankert sein.

Man kann lernen, sich der Gegenwart Gottes ständig bewusst zu

werden, mit einem klaren, lebendigen Gefühl, ihm zugewandt

bleiben; jedoch immer mit voller Aufmerksamkeit; denn es ist vielfach

Unaufmerksamkeit, die nach und nach die Wirklichkeit aller Dinge

zerstört...

Übersetzung

aus dem Englischen: Irene Hoening

hier aus St. Andreas Bote

Vollständiges Fasten, wie in den Grossen 40-tägigen Fasten vor dem Auferstehungsfest vorgesehen, bedeutet Abstinenz von Fleisch, Eiern, allen Milchprodukten, Fisch, Wein und Öl. Der Speiseplan besteht also praktisch nur aus Gemüse, das ohne Öl zubereitet wird, Kartoffeln, Reis und Brot, wobei den Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen jeder Art, Linsen) besondere Bedeutung zur ausgewogenen Ernährung zukommt. An den Samstagen und Sonntagen dieser Fastenzeit ist laut Typikon zusätzlich Wein und Öl erlaubt, was die Zubereitung der Speisen erleichtert. An einem besonderen Feiertag, wie zum Fest der Verkündigung an die Gottesmutters am 25. März (7.4.) aber z.B. nicht am Sonntag der Orthodoxie ! sind auch Fischspeisen erlaubt.

Dabei ist jedoch immer zu bedenken, dass die Fasten keine Zwangsjacke darstellen, sondern eine Hilfe, die die Abhängigkeiten aufheben und uns auf das Gebet hin orientieren sollen.

Dadurch gehört auch weitestgehender Verzicht auf "Zeitvertreib" und Unterhaltungsmedien.

Ernsthafte Bemühungen in der Überwindung persönlicher Schwächen sind notwendige Begleiter sinnvollen Fastens.

Hingegen sollte bei gesundheitlichen Problemen wirklich nur Überflüssiges dem Fasten unterworfen werden.

Damit hier keine Willkür oder unheilsame Unsicherheit aufkommt, sollte man sich immer mit dem "Geistlichen Vater", zu dem ein jeder Christ für seinen Nächsten werden kann, absprechen !

F A S T E N

Jes 58: 4 ff

+++

Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr

und schlagt mit gottloser Faust drein.

Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut,

wenn eure Stimme im Himmel gehört werden soll.

Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:

Loese die Fesseln derer, die du mit Unrecht gebunden hast;

Loese die Stricke des Jochs !...

Teile mit den Hungrigen dein Brot,

und die im Elend ohne Obdach sind, fuehre in dein Haus...

Dann wird dein Licht hervorleuchten wie die Morgenroete,

und dein Heil wird schnell voranschreiten,

und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,

und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschliessen.

Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten.

Wenn du schreist, wird ER sagen:

Siehe, hier bin ich !

Wenn du bei dir niemanden unterjochst

und nicht mit Fingern zeigst

und nicht uebel redest,

sondern den Hungrigen dein Herz finden laesst

und den Elenden seinen Mangel linderst,

dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis

und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.

Und der Herr wird dich immerdar fuehren

und dich satt werden lassen in der Duerre

und dein Gebein staerken.

Und du wirst sein

wie ein gut bewaesserter Garten

und wie eine Wasserquelle,

der es nie an Wasser fehlt.

+++

So singen wir am Beginn der Fasten:

+++

Lasset uns ein Fasten halten,

welches dem Herrn gebuehrt und wohlgefaellig ist:

Entfremdung von boesen Taten,

Beherrschung der Zunge,

Enthaltung von Zorn,

Fernhalten von zwanghafter Begierde,

Verleumdung,

Luege und

Meineid.

Die Freiheit von diesen Dingen

ist ein wahres Fasten.

+++

Beweise es durch deine Werke:

Wenn du einen armen Menschen siehst, habe Mitleid mit ihm.

Wenn du siehst, dass ein Freund geehrt wird, dann beneide ihn nicht.

Lass nicht nur deinen Mund fasten, sondern auch das Auge und das Ohr und die Füße und die Hände und alle Glieder des Körpers.

Die Hände sollen fasten, indem sie frei von Gier sind.

Lass die Füße fasten, indem sie aufhören, der Sünde hinterherzulaufen.

Die Augen fasten, indem sie lernen, nicht auf das zu blicken, was sündig ist.

Das Ohr soll fasten, indem es nicht auf böses Gerede und Klatsch hört.

Der Mund soll fasten, indem er sich von bösen Worten und ungerechter Kritik fernhält.

Denn was nützt es, wenn wir uns vom Essen von Hühnern und Fischen fernhalten,

aber unsere Brüder beißen und verschlingen?

Hl. JOHANNES, der Mund Goldener Worte (Chrysostomus)

Warum wir fasten ?

Prof. Dr. John Breck

Charleston,USA - Paris,St.Serge

übersetzt von G. Wolf

St.Andreas-Bote

Viele

Christen haben

die überkommene Fastenpraxis aufgegeben.

In vielen heutigen westlichen Kirchengemeinschaften scheint sie

mühsam und unwesentlich.

Für diejenigen aber, die die heilende (eschatologische) und

heiligende (sakramentale) Bedeutung des Fastens schätzen, ist

es so wesentlich wie Essen und Trinken.

Warum fasten also die orthodoxen Christen ?

Für die meisten ist das Leben schon herausfordernd genug

ohne selbstauferlegte Schranken für das, was wir an gewissen

Wochentagen und während langer Perioden des Kirchenjahres

essen,

trinken und tun.

Sorgt sich Gott wirklich darum ob wir freitags Fleisch essen oder den

Kühlschrank während der Fastenzeit von Milchprodukten

befreien ?

Ist das wirklich wichtig ?

Zusätzlich haben manche noch Bedenken wegen der

Scheinheiligkeit, die das Fasten manchmal begleitet.

Wir weigern uns aus spirituellen Gründen manche Lebensmittel

zu essen,

tun aber wenig oder gar nichts dafür, unser Verhalten

gegenüber Anderen zu ändern.

Eine mit der Fastenzeit verbundene Klage (sowohl vom Hl. BASILIOS dem

Grossen,

wie vom Hl. CHRYSOSTOMOS überliefert und von Metropolit Simeon

von

der Bulgarischen Orthodoxen Kirche auch in unserer Zeit wiederholt

gelehrt,

Anm. des Herausgebers dieser Internet-Seite) fasst das mit

erschreckender Genauigkeit zusammen:

" DU ENTHÄLTST DICH DER FLEISCHSPEISE - ABER DU VERSCHLINGST

DEINE NÄCHSTEN !"

Der Hl.JOHANNES vom Sinai hat uns die wirkliche spirituelle Gefahr

aufgezeigt, die im übermässigen Genuss liegt:

...Essen soll den Körper gesund erhalten;

aber nicht durch un-überlegte -oft von aussen

suggerierte- Wünsche

versklaven und

uns von der Sorge um unser Heil ablenken !

Die pastoralen Erfahrungen der Kirchenväter ergänzen

die biblischen Mahnungen, wie die des Hl. Apostels PAULUS:

" ... sorgt nicht so für euren Leib, dass unsinnige Begierden

erwachen " (Röm. 13,14).

Die asketische Tradition der Alten Kirche kennt mehrere Gründe

für das Fasten.

Richtiges Fasten reinigt den Körper von Giften, es erleichtert

das Gebet,

es hilft LEIDENschaften und Versuchungen zu beherrschen,

und es hilft Solidarität mit den Armen dieser Welt zu

fühlen.

Diese Tradition aber besteht auf einem Zugang zum Fasten, der heute oft

vergessen wird: